Moi, Jake, francophone américain

Quand on pense à la francophonie à l’américaine, qu’en pense-t-on ? Les Cajuns de la Louisiane ? Les hommes et femmes d’affaires français à Wall Street ou Silicon Valley ? Les demandeurs d’asile haïtiens ? Les francophiles qui ne mangent que du caviar et ne boivent que de vin de Champagne?

Tout au long de mes 25 ans, on m’a posé la question : « Pourquoi étudies-tu la langue française ? Toi qui n’es pas issu de l’immigration française. Toi qui viens d’une famille à col bleu. Toi qui n’as aucune bonne raison d’apprendre par cœur les conjugaisons irrégulières de cette langue privilégiée de l’Histoire et de la culture ? »

A ceux qui me doutent, je réponds avec un certain flux de conscience, une série de souvenirs profondément émouvants : ce premier poème en prose baudelairien, ce premier film d’Ousmane Sembene, ce premier discours d’Aimé Césaire, cette première polémique de Frantz Fanon, ce premier roman d’Albert Camus…

Mes rites de passage étaient des livres aux pages écornées.

Les destinations de mes rêveries étaient Alger, Dakar, Fort-de-France, Nouméa.

Mon éveil intellectuel s’est produit mot français par mot français.

Et cette connaissance littéraire de la francophonie m’a mené aux questions brûlantes de la sphère socio-politique actuelle—des burqas aux hamburgers halals, des DOM/TOM aux plébiscites de départementalisation, de l’élection de Bouteflika à l’Opération SANGARIS. Ces questions, je les ai problématisées en faisant mes études de troisième cycle, et je les ai encore travaillées en commençant ma carrière diplomatique au Département d’État.

Quand je discute du racisme avec mes amis français, je pense toujours au Cahier d’un retour au pays natal d’Aimé Césaire. Quand j’entends dire de la profanation des temples sufis au Mali, je pense toujours au Devoir de violence de Yambo Ouologuem. Quand je vois les gros titres du Monde, du New York Times, ou d’el Watan qui racontent les attentats terroristes, je pense à la Bataille d’Alger de Gillo Pontecorvo.

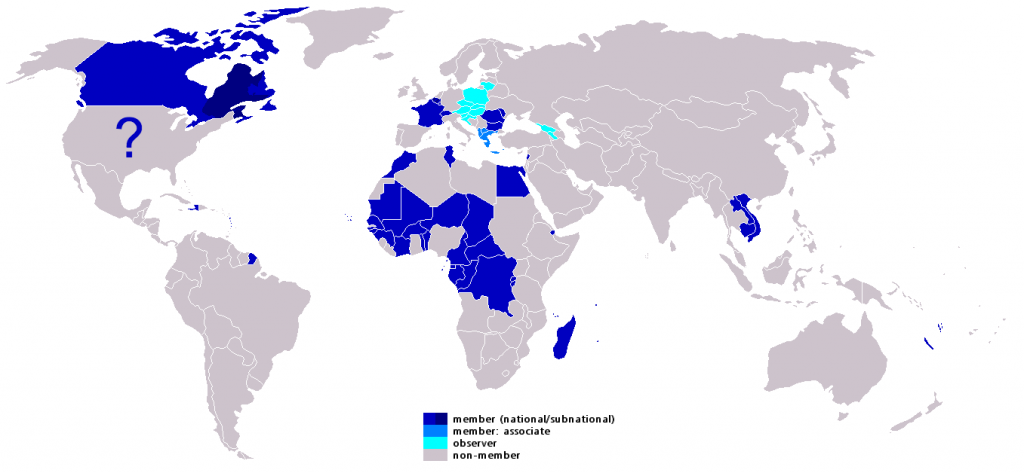

C’est-à-dire, ce monde littéraire et ce monde des relations internationales, comme ce monde anglophone dans lequel je suis né et ce monde francophone dans lequel je suis entré de bon gré, sont inséparables. Ma francophonie—indélébilement marquée par ma formation à l’américaine au moment d’une vague intense de sentiments anti-français—se trouve au nœud de tous ces mondes.

Je m’adhère donc à une francophonie fortement créolisée et chaotique (d’après Edouard Glissant), une francophonie à laquelle je dois revendiquer mon droit d’appartenance. La seule façon de le faire est par l’écrit, par l’orale, par la pensée—tous en français et avec du soin apporté aux réalités d’un monde francophone qui devient de plus en plus pluri-chromatique.

Ce blog serait un canal pour que cette voix soit entendue, pour que cette francophonie soit reconnue.

Jake NELSON