« Dans l’Azawad et en Libye, tu as une arme pour te protéger ou la vendre pour voyager »

C’est le témoignage d’un réfugié Touareg en France qui souhaite garder l’anonymat.

Quand as-tu quitté le Mali et pour quelles raisons?

En 2012, j’ai décidé de quitter le Mali pour l’Algérie, un moment en Libye et ensuite la France. Avant de partir, je faisais des petits boulots (manutentionnaire, ouvrier, guide touristique…) au nord du Mali, en Algérie et en Libye. Le manque de perspectives d’avenir et la situation sécuritaire m’ont incité à quitter mon pays et aller tenter ma chance ailleurs.

Comment était la vie en Libye?

En Libye, il y avait du travail avant la guerre On arrivait tout juste à nourrir son ventre, comme on dit chez nous, sans pouvoir faire grand-chose d’autre. Dans la plupart des cas, on travaille pour se nourrir sans réaliser de projets. On ne peut pas voyager, on n’est pas reconnu comme citoyen libyen. Nous n’avons pas les mêmes droits que les Libyens, on reste là, mais quand même, nous, les Touareg, on ne nous expulse pas de ce pays pour l’instant.

Alors qu’est-ce qui t’a poussé à quitter la Libye?

Je voulais tenter ma chance ailleurs. Je ne supportais pas l’ambiance du pays en guerre, rien ne me donnait envie de rester.

Quelle est ta situation en France ?

Ici, le statut de réfugié me donne des droits et des devoirs, ce n’est pas comme dans les autres pays que j’ai connu. C’est déjà une très bonne chose. Je me forme présentement dans la restauration et ça me plaît. J’apprends de nouvelles choses et avec cette formation je peux espérer avoir un emploi où que j’aille. Je suis heureux de pouvoir me former et travailler pour vivre dignement.

Quels sont tes projets ici ?

Il faut d’abord que je termine cette formation en restauration, après je pourrai me projeter dans l’avenir. Moi, je pense comme ça. J’aime bien la restauration, c’est un domaine où je ne vais pas chômer, en tout cas je l’espère. C’est une étape très importante pour s’en sortir que nous n’avons pas dans nos pays. Si nous, les Touareg, avions ces possibilités chez nous, nous ne viendrons pas ici. Rares sont ceux d’entre nous qui voudraient quitter leur pays natal s’il n’y avait pas aussi la guerre.

Comment as-tu vécu la rencontre avec la diaspora touarègue en Europe ?

Avant d’y aller, j’étais terriblement nostalgique, et découvrir toute cette jeunesse de chez moi, ça m’a fait du bien. Le dernier jour, j’étais vraiment très content, heureux de ses retrouvailles. Car ici, chacun d’entre nous est assez isolé. Les gens ne se voient pas sauf ceux qui travaillent ensemble ou ont quelque chose en commun ou sont très proches géographiquement, mais même dans ce cas ce n’est pas facile. Chacun est dans son coin ou pris par ses activités. Je trouve que c’est une bonne occasion de pouvoir se rencontrer ça fait du bien et aucun mal. Cela ne nous empêche pas de faire ce qu’on a à faire.

Qu’est-ce qui t’a le plus surpris en France?

Le froid, je n’imaginais pas qu’il pouvait faire aussi froid. Ça m’a vraiment surpris.

Autrement, c’est l’attitude des gens qui m’a le plus perturbé. Quand ils venaient chez nous, au nord du Mali, les touristes français et autres européens étaient souriants, très ouverts, ils rigolaient beaucoup, très intéressés par notre mode de vie… Dans la vie ordinaire, ce n’est pas pareil. Ici, il existe une sorte de distance, de méfiance envers celui qu’on ne connaît pas. C’est ce que je ressens dans beaucoup de cas. L’attitude des gens donne l’impression qu’ils ont peur de l’autre, l’étranger… Ils ne sont pas tous comme ça, heureusement. Je ne comprends pas cette attitude, je ne sais pas ce que c’est ! Je ne comprends pas. Dans les pays africains où je suis allé cette peur ou cette méfiance de l’autre, même si on ne le connaît pas, n’existe pas. Je ne connaissais pas ces comportements avant d’être ici. C’est surprenant pour moi.

As-tu reçu de l’aide en France ?

Il existe des collectifs indépendants et des associations, comme SOS refoulement, qui nous aident de temps en temps. Par exemple, la communauté maghrébine a un certain esprit de partage avec les jeunes migrants et distribue des repas surtout en période hivernale et les loge de temps en temps…

Quel est ton message pour ceux qui veulent venir en Europe ?

La majorité de ceux qui viennent ici n’ont vraiment aucun espoir dans leur pays, ils quittent sans savoir ce qui va se passer ni ce qui les attend. C’est une question de vie ou de mort. Ils cherchent à tout prix à s’éloigner de cette absence de perspective qui constitue leur vie quotidienne, sans oublier les risques d’être enrôlés par la multitude de mouvements armés qui gangrènent dans leur pays. Dans l’Azawad et en Libye, tu as une arme pour te protéger ou la vendre pour voyager. Il n’y a aucune possibilité de penser à l’avenir. C’est la peur au ventre et la survie au quotidien pour beaucoup de gens.

Quelle est la solution à cette immigration et à la guerre ?

Les puissances étrangères présentes sur le terrain doivent tôt ou tard assumer la responsabilité et les conséquences de ces conflits auxquelles elles participent directement. C’est à elles de trouver des solutions appropriées sinon pourquoi sont-elles sur le terrain ? Tout est à cause d’eux, personne n’a amené la guerre en Afrique, particulièrement dans l’Azawad, il y a des intérêts économiques et stratégiques pour ces puissances. Nos pays n’ont ni les moyens de faire la guerre ni ceux pour l’entretenir pendant des années. Les Touaregs et le Mali n’ont pas intérêt à se faire la guerre. C’est l’influence et l’ingérence de la politique des autres pays qui attisent cette guerre. Ceux (pays étrangers) qui disent qu’ils sont là pour la paix et le développement, créent et financent d’autres mouvements politiques ou armés pour faire durer le conflit et à d’autres fins qu’on comprendra dans les années à venir.

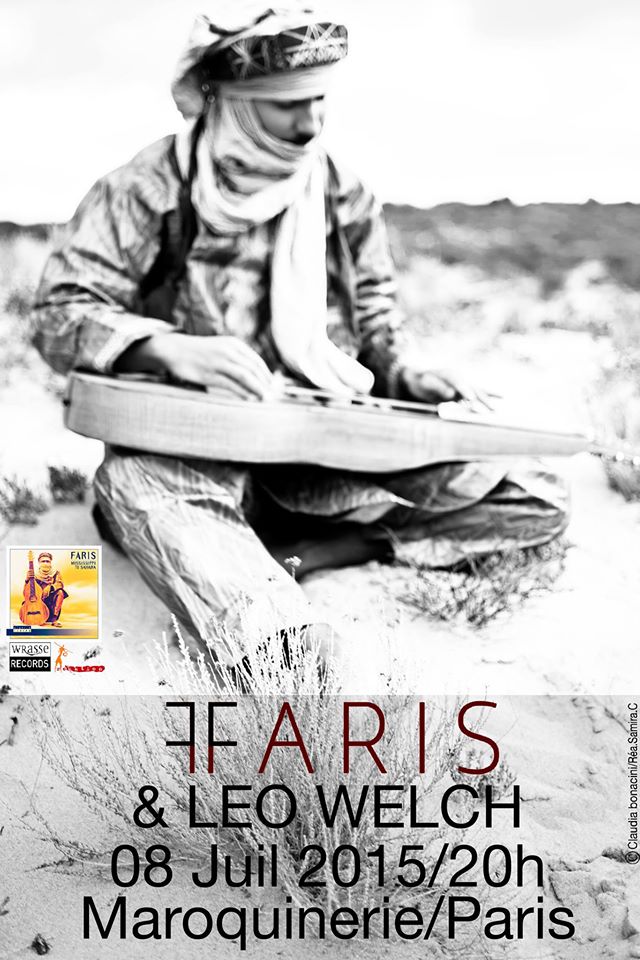

Un voyage musical qui nous mène de Tamanghasset (Algérie) à Kidal (Mali) en passant par Agadez (Niger) sans Rallye Paris-Dakar… C’est dans l’émission Néo Géo, présenté et réalisé par Bintou Simporé & Benoît Thuault sur

Un voyage musical qui nous mène de Tamanghasset (Algérie) à Kidal (Mali) en passant par Agadez (Niger) sans Rallye Paris-Dakar… C’est dans l’émission Néo Géo, présenté et réalisé par Bintou Simporé & Benoît Thuault sur