Voyager

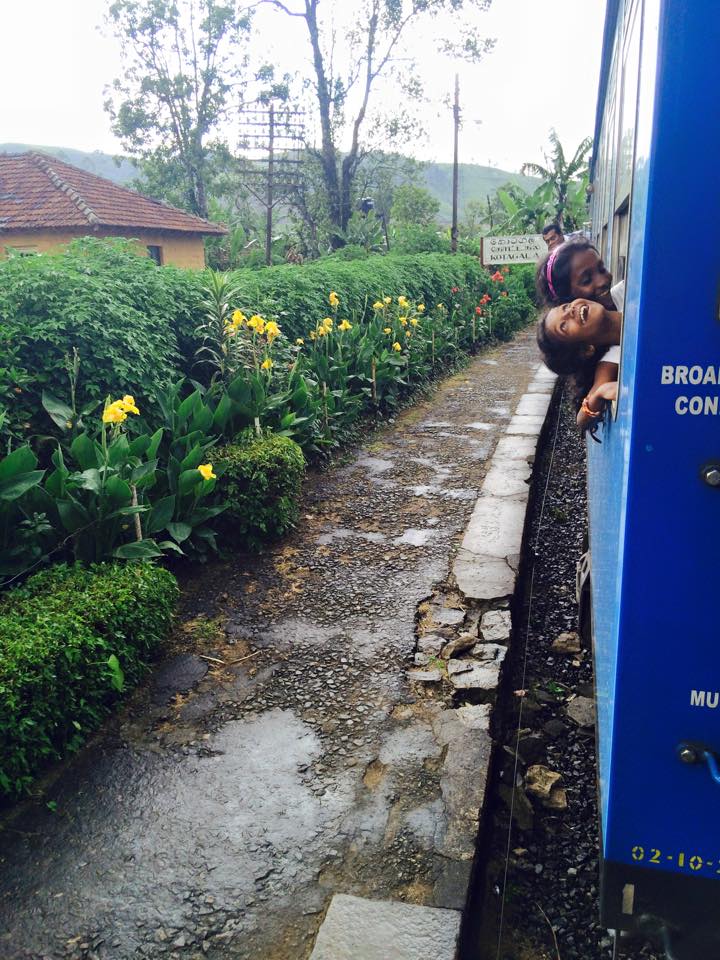

Les pieds nus par-dessus les rails, le vent dans les cheveux, la peur du vide, et l’exaltation au-dessus des nuages

Voyager, c’est changer d’avis, de destinée, c’est décider autrement, revenir sur ses pas pour repartir, plus loin, plus haut, plus vert

Voyager, c’est continuer à négocier le prix du tuk-tuk tandis que les oiseaux décharnés déplumés réveillés en pleine nuit nous arrosent dans un même mouvement de panique de leurs fientes blanc sale sur nos chemises noires froissées chiffonnées sorties exprès pour aller dîner, pour une fois

Voyager, c’est s’engueuler pour se marrer, créer des souvenirs et en rire à l’heure, à la seconde d’après, devenir le personnage de cette histoire comique que l’on racontera mille fois, au retour, qui deviendra la symbolique du voyage

Voyager, c’est se demander pendant deux jours comment on dit « puits » déjà en anglais pour tomber dedans le soir du 31, dans l’obscurité d’une jungle indienne, à travers les filets enchantés des sirènes, derrière la table du DJ

Voyager, c’est expliquer au type à la machette qu’on n’est pas là pour longtemps, juste quelques instants de contemplation extasiée de cette forêt mexicaine ennuagée, no se preoccupen Señor, nos vamos en tres horas

Voyager, c’est sauter par-dessus les mues de cobras royaux lorsque les marécages sont boueux et que les tongs se font lâches

C’est se perdre dans la rizière avec ses frères

Faire cuire les poivrons sur la plage arrière

Pas se laver cinq jours pour ne pas polluer la rivière

Voyager, c’est oublier, pour se rappeler le reste

C’est s’attacher à l’éphémère

Pleurer le départ, chanter le renouveau

Faire de la route son chez soi, de son sac à dos son plus grand émoi

Voyager c’est être éthiopienne, brésilienne, ou du Qatar, c’est avoir les plus belles fesses sous son foulard, c’est être nue sous son vison, moustachue et sans manchon, c’est attacher son bikini à une bouée pour aller chasser le plancton

C’est parler avec les yeux, rire avec les vieux, taper dans la main de tous les enfants

You ! you ! Money money !

C’est tomber amoureuse des Iraniennes des Guinéennes des Italiennes des Coréennes des Russes des Tchèques des Finlandaises

C’est appartenir à cette terre qui n’est pas qu’une mappemonde

C’est redécouvrir à quel point elle est ronde

Et chaque jour

Et à nouveau

Aimer