Vanessa Kanga, fondatrice du festival Afropolitain : « Nous créons des ponts entre les continents »

Vanessa Kanga est la fondatrice du festival Afropolitain nomade. A l’occasion de la sixième édition, à laquelle Mondoblog participe, elle a accepté de répondre à mes questions. Entretien.

Vous présentez Afropolitain comme un festival citoyen. Pourquoi ?

Afropolitain met en avant des artistes de la scène musicale et promeut des artistes visuels, mais nous mettons aussi des espaces de discussion et de création à disposition. Le festival est gratuit, accessible à tous. Ce qui nous intéresse à travers cette manifestation et la façon de l’installer dans le paysage de façon nomade dans les capitales africaines, c’est ce que les anglo-saxons appellent l’empowerment, à la fois des artistes et des populations. Nous abordons notamment la question de la mobilité des artistes, la place des femmes et d’autres enjeux forts pour la défense des droits culturels.

Vous vous appuyez sur de nombreux partenariats, publics et privés. Comment avez-vous réussi ce pari de faire reconnaître la portée d’un festival nomade en quelques années ?

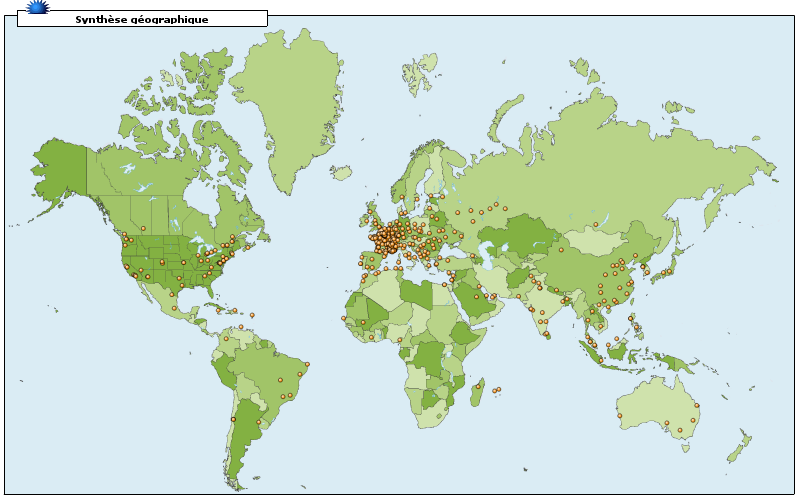

C’est d’abord par la force de nos convictions et grâce à la façon dont nous avons construit ce concept d’événement culturel international itinérant. Cela n’a pas été facile, bien sûr, car cela donne l’impression que nous repartons à l’aventure chaque année. C’est pourquoi nous anticipons chaque édition deux ans à l’avance, avec des partenaires solides dans la capitale retenue, un label de musique, une agence de communication, des structures bien implantées au fait des messages que nous voulons faire passer. Nous nous sommes aussi appuyés sur la francophonie et un vaste réseau qui ne cesse de grandir. A chaque édition, nous gagnons en notoriété et nos partenaires sont désormais convaincus de l’impact positif d’Afropolitain. Nous sommes de vrais acteurs du changement. Nous créons des ponts entre les continents. Nous captons aussi de nouveaux publics et cela renforce la capacité d’engagement de chaque artiste, de chaque créateur, qu’il soit musicien, plasticien, blogueur.

Vous êtes vous-même artiste, africaine. Vous vivez au Québec. Est-ce un atout pour porter un tel projet sur le continent avec un autre regard, avec une expérience nourrie au contact de différentes cultures ?

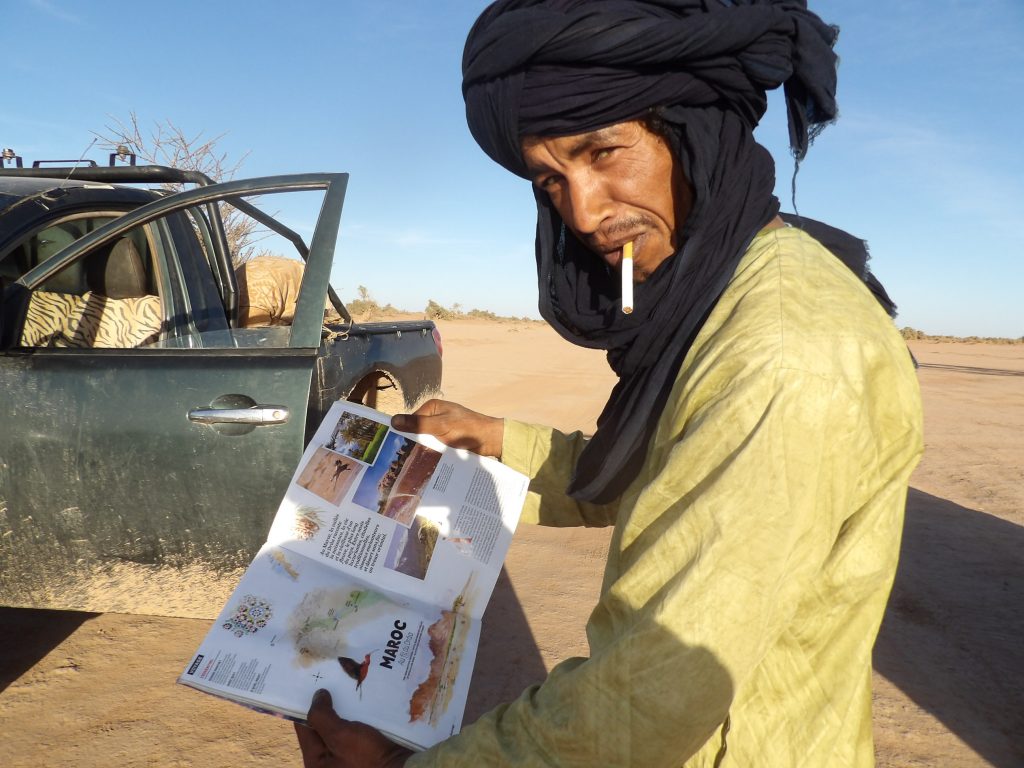

Pour rencontrer la création africaine, en sentir toute la richesse et l’intelligence, c’est en Afrique qu’il faut aller. Or la scène africaine est parfois mieux défendue hors du continent par des acteurs culturels occidentaux. C’est un paradoxe. Nous faisons la démonstration, en tant que jeunes africains de la diaspora, que les capitales africaines ont une place à occuper dans les tournées mondiales, qu’il est possible d’y organiser de beaux événements. Si je suis au Canada depuis 2001, c’est par un pur hasard de la vie. Pour moi, c’est juste une position géographique qui me permet de me déplacer plus facilement. C’est vrai que cela permet aussi de cultiver une vision hybride, sur la manière de percevoir des enjeux, de développer une sensibilité et des savoir-faire.

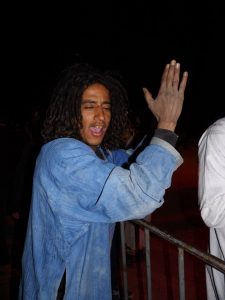

Afropolitain est un vrai tremplin pour une large majorité des artistes que vous programmez depuis 2012. Un mot sur ce qui fait la force de cette scène africaine émergente malgré les obstacles ?

La première de toutes ces forces en mouvement, c’est l’extraordinaire créativité qui se développe en Afrique et cette conscience que ces cultures nourricières que sont nos traditions, nos réalités, nos imaginaires, doivent s’exporter à travers le monde. Ces jeunes artistes qui aspirent à l’international ne rêvent pas leur avenir, ils et elles y travaillent chaque jour, avec beaucoup de talent, d’exigence et d’abnégation. Chacun, chacune se sent investi-e d’un rôle qui dépasse de loin le seul cadre de la scène pour agir à tous les niveaux de ce qui compte pour faire société.