Amadou Boukariou Baldé, chronique d’une mort annoncée

Vendredi 7 juin 2019, j’ai pris place aux côtés des journalistes à la Maison de la presse de Guinée dans une salle comble. En face, derrière un mur d’enregistreurs, de micros et de caméras, Mamadou Mouctar Baldé, le père d’Amadou Boukariou Baldé, entouré de plusieurs proches. Au fond de la salle, quelques femmes membres de la famille sont assises en silence, le regard triste et fuyant, les yeux embués.

Ils sont tous là pour parler de leur fils au passé, un terrible butin entre les mains : le rapport du médecin légiste qui a autopsié le corps d’Amadou. Cause du décès selon le spécialiste : « traumatisme cranio-encéphalique avec engament bulbaire et arrêt respiratoire ». Derrière le jargon impénétrable du médecin se dresse une terrible vérité. Le jeune homme a été tué atrocement, à coups d’objets contondants.

Amadou Boukariou Baldé, 21 ans, est mort le vendredi 31 mai 2019 à l’hôpital régional de Labé. Il était inscrit en licence d’informatique à l’Université de Labé où, dans la journée, une montée de tension entre étudiants et enseignants a tournée à l’affrontement. De son propre aveu, le gouverneur de la région, Madifing Diané, a requis l’intervention des forces de l’ordre qui ont fait ce qu’elles savent si bien faire : réprimer. Résultat : au moins trois étudiants blessés dont un, Amadou, grièvement.

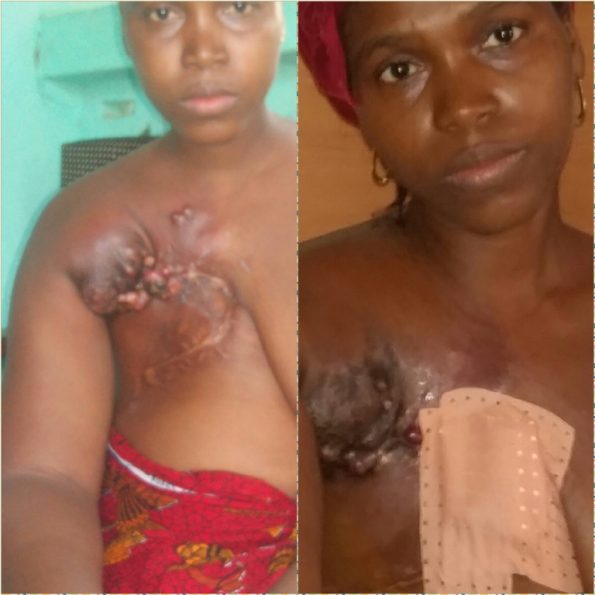

Les photos de lui, blessé – que je ne partage pas ici par pudeur – montrent un jeune homme au visage tuméfié, un œil poché, une arcade sourcilière fendue, la bouche maquillée de sang. Mais il est conscient. Ses camarades l’évacuent en moto à l’infirmerie démunie de l’Université, puis en voiture à l’hôpital régional où le blessé se retrouve aux urgences après plusieurs heures de ballotage.

Une proche de la victime l’ayant vue en salle de réanimation décrit une prise en charge catastrophique. Préoccupée par son état critique, cette femme a vainement insisté pour l’évacuation d’Amadou à Conakry pour de meilleurs soins. Les médecins, eux, étaient plus préoccupés du paiement des frais de leur prestation que de la survie du patient. Le serment d’Hippocrate disséqué au scalpel. Symptôme de la maladie qui ronge notre système de santé miteux.

Amadou est finalement mort. Très vraisemblablement faute de soins appropriés. Une nouvelle plus difficile à rendre publique qu’une prise en charge responsable et professionnelle de l’étudiant délibérément blessé. Ce n’est que le lendemain, samedi, que sa mort a été annoncée par les autorités régionales prétendant qu’il est décédé au cours de son évacuation à Conakry. Sans doute pour se protéger et éviter la colère des étudiants. La vérité est désormais connue de tous : Amadou est bien mort à l’hôpital de Labé.

Son père Mouctar, vieil enseignant réputé pour son honnêteté et sa pondération, ne décolère pas d’avoir été mené en bateau, lui qui s’était immédiatement mis en route avec son épouse pour Labé en apprenant le grave état de santé de leur fils. Voyageant de nuit, perdus par des messages contradictoires de l’hôpital au sujet de l’évacuation, ils ont dû dormir en cours de route à Dalaba grâce aux bons offices d’un étudiant serviable. L’ambulance censée les prendre en chemin est passée sans prévenir, puisqu’elle transportait non pas Amadou vivant mais son corps.

« C’était notre espoir », soupire Mouctar, digne mais la voix nouée d’émotion. Amadou était son seul grand garçon à l’université. Ses petits frères sont encore trop jeunes pour que leur père, la soixantaine, puisse de nouveau goûter à la joie de voir sa progéniture entamer des études universitaires. « Pieux », « sérieux », « studieux » c’est la trinité qui sort de la bouche de ceux qui témoignent au sujet de son défunt fils. Quel gâchis !

Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ce qui s’apparente à un homicide volontaire. La pression de la famille qui a déjà produit deux communiqués et organisé une conférence de presse sans exclure de déposer plainte, la forte médiatisation de l’affaire et la peur d’une révolte estudiantine à effet domino, en sont pour quelque chose. Aucun suspect annoncé à ce stade.

La question centrale à laquelle devront répondre les enquêteurs est de savoir qui a tué Amadou ?

Nul ne se fait d’illusion sur la mince probabilité d’obtenir la réponse à cette question quand on connait le sort de nombreuses enquêtes similaires.

Mais pour qui connait l’histoire tumultueuse de l’Université de Labé et la tradition répressive des forces de sécurité en son sein, sait que la mort d’Amadou Boukariou Baldé était presque prévisible. C’était soit lui ou un autre étudiant. Ce que l’on ignorait c’était quand et comment ça devait arriver.

Lancé au début des années 2000 dans l’optique de désengorger l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, le Centre Universitaire de Labé (devenu Université entre temps) a connu une longue traversée du désert. Il n’existait quasiment que sur papier, c’est-à-dire le niveau zéro de l’infrastructure.

A mon arrivée-là en février 2004 en tant qu’étudiant, l’Université se résumait à deux bâtiments de trois salles de classe chacun, enracinés au milieu d’une friche infestée de serpents et de scorpions. Elle est implantée à Hafia, à 20 km de Labé-ville. Un seul forage pour près de 400 étudiants accueillis et hébergés par des villageois généreux. Le choc de cultures entre arrivants et résidents est si retentissant qu’il modifie profondément le mode de vie des villageois. C’est digne d’une thèse doctorale.

Promiscuité, précarité, conditions de vie spartiates, la première crise éclate dès 2005. Elle culmine avec un phénomène insolite. Plusieurs étudiants se plaignent de la vision nocturne d’un phénomène paranormal apparaissant sous la forme d’un diable, d’un sorcier ou de quelque fantôme horrifiant. On exige d’être immédiatement transféré en ville. Une marche pacifique est organisée sur les 20 km séparant Hafia de Labé. Chants patriotiques et rameaux en main. Les militaires du camp de Labé nous interceptent à l’entrée de la ville dans un face-à-face tendu mais l’affrontement sera évité de justesse.

La promotion suivante aura moins de chance. Les étudiants sont plus nombreux, sans que les infrastructures ne suivent. Les conditions de vie et d’études sont exécrables. Une violente émeute éclate début 2006. Elle est réprimée sans pitié. Les militaires font une descente musclée, y compris dans les logements, et frappent sans discernement. Passage à tabac, vol d’objets personnels, de nombreux blessés et plusieurs arrestations. Ils font le siège de l’Université, donc du village, pendant plusieurs jours organisant une véritable chasse à l’homme des étudiants. Terrifiés, certains rentreront définitivement chez eux.

Le déficit d’infrastructures obligera les autorités à louer de plus en plus salles de classe en ville, créant d’emblée un second campus. Mais l’université n’était pas seulement en manque d’amphithéâtres, de dortoirs, d’eau et d’électricité. Les curricula de formation étaient également incomplets, voire carrément inadaptés. On naviguait à vue.

J’ai été orienté à Labé dans une filière pour le moins étonnante appelée « Anglais-bureautique » niveau DEUG. Pour terminer diplômé de maîtrise en Administration générale après avoir pris des cours de droit, d’économie, de sociologie, de comptabilité, d’informatique (système MS DOS), de gestion, de secrétariat (classement), de traduction, de grammaire (y compris en anglais), etc.

Et ce n’était pas propre qu’à notre promotion. Le 26 mars 2007, un groupe d’étudiants a séquestré durant plus d’une heure le directeur général de l’époque du Centre universitaire, Alkaly Bah, et le directeur national de l’enseignement supérieur, Ibrahima Moriah Conté. Ce dernier avait publiquement avoué que certaines filières créées au centre n’étaient pas validées.

Si aujourd’hui, près de 20 ans après sa création l’Université est finalement partiellement sortie de terre (plusieurs salles de classe, des bureaux et amphi, etc.), les problèmes pédagogiques, marqués par les petites combines autour des notes et la délivrance des diplômes, subsistent.

Les affrontements au cours desquels Amadou Boukariou Baldé a été battu à mort sont justement liés à ces problèmes pédagogiques. Il aura payé de sa vie les errements sédimentés de la gouvernance improbable du secteur de l’éducation. Les coups mortels portés sur lui, sa prise en charge sanitaire catastrophique et l’impunité qui se profile à l’horizon, sont les symptômes d’un État défaillant. Repose en paix Amadou.