Sans visa

« La Terre n’est qu’un seul pays et tous les hommes en sont les citoyens », je n’ai pas eu du mal à acquiescer à cette maxime de Bahá’u’lláh ; vivant déjà cette unité à travers ma petite communauté bilingue du Cameroun et les amis d’autres pays qui faisaient partie de la vie de la petite fille que j’étais.

Mes fêtes d’anniversaire et plus généralement mes rencontres amicales prenaient aisément l’allure d’une réunion des Nations unies – pour citer Pascaline et Kpénahi – et je me voyais volontiers gambader de pays en pays et exposée à d’autres langues que celle de Molière. C’est dans cette même lancée que j’ai été attirée par la communauté Mondoblog.

Mais le mois dernier, j’ai failli non seulement perdre ma foi en cet idéal – idéal qui même s’il prendrait des centaines d’années à se réaliser ne m’empêcherait pas pour autant d’y croire et d’y contribuer – mais aussi j’étais à la limite de décompenser tellement la vie s’était montrée amère.

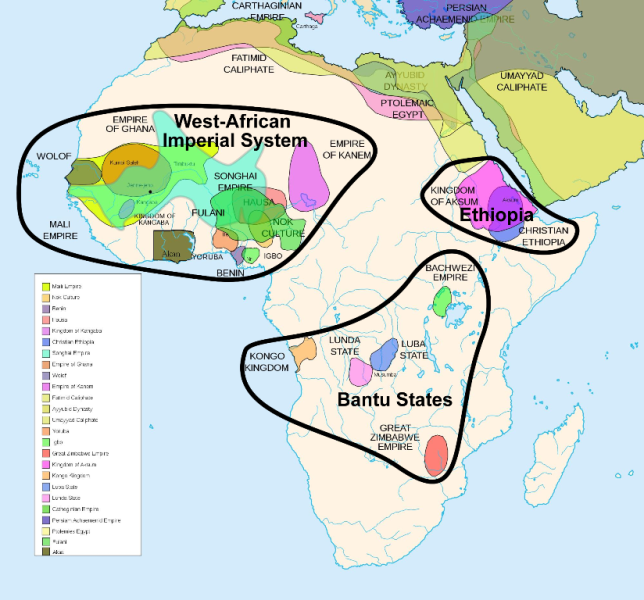

En moins de deux mois, j’ai parcouru près de 20 mille kilomètres en avion et en voiture. Partie de Dakar avec ma famille et de retour au point zéro, en passant par Johannesburg, Pretoria, Gaborone et en transitant par Nairobi et Abidjan. Ce ne fut ni un parcours volontaire, ni une partie de plaisir.

Deux résidents permanents en Afrique du Sud dont les enfants ne reçoivent qu’un seul mois de visa en entrée unique pour visiter le territoire ! Visa délivré en retard, après les 5 jours conventionnels, à la va-vite, dehors, aux alentours de 18 heures comme si on était des demandeurs d’asile. Bref, notre vol est à 5 heures du matin, donc impossible de faire appel. Mon congé s’étend à 45 jours. Comment vais-je faire pour ressortir avant un mois ? Même si je le veux bien, mes finances ne suivront pas. Les jours s’égrènent, l’angoisse et la tension montent.

La loi sur l’immigration, qui a été renouvelée en juin 2014, interdit désormais à tout étranger de sortir des frontières avec un récépissé (de dépôt de demande de renouvellement de visa). Mon fils qui a fait sa demande depuis 3 ans, traversait auparavant l’aéroport international OR Tambo sans problème, dès présentation du récépissé, et ce n’est qu’au mois d’août lors de notre séjour que l’on a apposé le visa de résident temporaire sur son passeport. Pour ma fille qui est née à Dakar, c’était un mois de séjour puis rentrez chez vous !

Si vous renouvelez votre visa surplace, vous remplissez – sans réelle assistance – le formulaire en ligne, puis la compagnie privée VFS vous accorde un rendez-vous après deux à trois semaines pour collecter les dossiers, les frais de dossier (destinés à l’Etat) en plus des frais de collecte (pour leur propre compte). Remarque qu’il n’y a plus aucun contact direct avec le Home Affairs.

Puis vous attendez que le visa vous soit octroyé, ça peut prendre plusieurs semaines, mois ou même des années et entre-temps, ne sortez pas du pays sinon vous serez bannis. Vous serez traité d’illégal et on comptabilisera le nombre de jours passés dans le pays depuis l’expiration du visa : moins de 30 jours, vous écopez d’un bannissement d’un an ; plus de 30 jours, c’est carrément cinq ans. Si vous voulez voyager à l’étranger dans l’entre-temps comme moi qui devait continuer mon programme, c’est foutu ! En tant que résidente, je passerai sans soucis mais ma fille – visiteur – serait bannie du pays.

Maintenant, vous attendez le visa surplace, si la réponse est négative : on vous donne au mieux 10 jours pour faire appel, en fournissant un complément de dossier qui est parfois impossible d’obtenir en 10 jours. Si vous y parvenez, on reconsidère votre cas après paiement de frais (comme une nouvelle procédure) et vous attendez surplace.

Au cas où vous ne parvenez pas à faire appel, quittez le pays avant les 10 jours. Cependant, vous serez surpris à l’aéroport d’être banni pour 5 ans comme cadeau d’au revoir. Arrivé au pays, vous allez vous battre avec l’ambassade pour qu’on vous rembourse vos 400 mille et poussière de F CFA (caution de rapatriement) comme prévu par la loi. Tenez bon même si au début, ils font mine de ne pas vouloir vous remettre votre dû. Ce n’est pas de la fiction mes amis, c’est une situation dont j’ai été moi-même témoin.

Si le renouvellement du tampon est positif, dîtes Alléluia et programmez vos déplacements sans stress.

Si vous ne renouvelez pas votre visa de séjour et vous décidez de partir après la date limite marquée sur votre passeport, vous serez banni pour un an (moins de 30 jours d’illégalité) ou cinq ans, dans les meilleurs des cas, sinon vous encourez en même temps le risque d’être poursuivi.

Voilà, les options dont aucune ne me sied. En bonne Camerounaise (puisque impossible n’est pas camerounais), je décide de faire quatre heures de route avec ma fille de trois mois en direction du Botswana, le dernier jour de son séjour, dans l’espoir de refaire une demande de visa à l’ambassade d’Afrique du Sud à Gaborone.

Crédit photo : Lulu Ascanius

Je me suis bien foutue le doigt dans l’œil ! D’abord je vais à l’ambassade pendant 4 jours successifs, j’attends en général 3 heures avant d’être reçue. Les gens veulent m’aider en me voyant trimballer mon bébé endormi partout même sous le soleil. Suffering shall never end !

Aujourd’hui, on me dit : primo, ce n’est pas le bulletin de salaire OU le relevé bancaire des trois derniers mois mais c’est les deux en même temps ; deuzio, ce n’est pas une seule lettre signée par les deux parents – comme mentionné sur le formulaire – c’est plutôt deux lettres séparément rédigées par chaque parent pour soutenir la demande de visa de leur enfant.

Le lendemain, ça passe presque lorsque soudain la dame, d’une voix impassible, me demande le document de résidence au Botswana de mon enfant. Éberluée, j’ouvre les yeux tout grands ; quand étant encore à Johannesburg, j’appelais cette ambassade pour m’enquérir de la constitution du dossier, pourquoi ils n’ont pas mentionné tout ça ? Et même la veille, lorsqu’elle procédait à la vérification des pièces, pourquoi elle n’a rien dit concernant l’obligation de ce document ?

Je lui explique que les deux parents sont résidents permanents en Afrique du Sud (documents à l’appui) et je suis venue rendre visite à des amis au Botswana, je veux juste payer un visa de un à trois mois pour que ma fille puisse entrer en Afrique du Sud. Ma fille n’a que trois mois et elle n’a pas encore une résidence en Afrique du Sud, encore moins au Botswana. Elle me dit que je dois lui donner une bonne raison qui justifie que ma fille doive aller en Afrique du Sud, sinon, elle n’a qu’à rentrer dans son pays d’origine (pour faire sa demande de visa là-bas) ou compléter le dossier avec sa résidence du Botswana, fin de la discussion.

Je veux essayer de mieux comprendre, voire trouver une solution. Je lui dis que le seul fait que ses parents vivent en Afrique du Sud est une raison largement suffisante pour qu’elle bénéficie d’un visa de visite. Puis de toute façon, comment un enfant de résidents peut-il être traité de la même façon qu’un visiteur majeur sans attaches à qui on dit : « Va demander le visa dans ton pays ? » La loi n’a-t-elle pas prévu cette possibilité ? À quelle logique obéit-elle ?

Je reste plantée là sans réponses pendant qu’elle fait autre chose, je ne peux pas croire que je suis venue « caler » ici. Finalement, elle me dit de parler à sa collègue, si je veux, parce qu’elle en a terminé avec moi. Je suis choquée, bouleversée, mes joues sont mouillées, mon regard brille. Je sors pour me ressaisir et passer trois coups de fil à la recherche de solutions parce que à l’instant t, c’est l’impasse. Je suis bloquée au Botswana sans visa pour ma fille.

Je patiente encore une heure, je m’adresse à la dame qui s’occupe des nationaux sud-africains. Elle m’explique dans le calme qu’effectivement c’est comme ça, selon la loi. Cette ambassade ne reçoit que les nationaux ou les résidents du Botswana pour la section Visa.

Dans mon cas, je dois me rendre soit au Cameroun, soit dans un autre pays où mon enfant est résidente (comme le Sénégal) ou encore je peux m’établir ici, ainsi elle deviendrait résidente du Botswana. À cette dernière option, je pense : « C’est une mauvaise blague ! » Je lui demande pourquoi à l’ambassade de l’Afrique du Sud au Sénégal, je n’ai pas eu toutes ces complications, elle me dit qu’elle ne peut pas répondre à leur place et me somme d’arrêter de parler au risque d’empirer les choses. Elle me propose d’en toucher mot à sa patronne car c’est cette dernière qui détient le pouvoir.

Le jour du rendez-vous, la dame présente mon dossier au boss mais l’issue est défavorable. Je lui demande s’ils peuvent donner au moins un visa de transit puisque presque toutes les compagnies aériennes s’arrêtent à Johannesburg pour faire le plein. Elle est sceptique toujours pour la même raison qu’on n’est pas résidentes du Botswana, puis finalement la patronne promet un visa de 6 heures de transit par voie aérienne sur présentation du billet (le site web dit pourtant que le visa de transit aérien s’étend jusqu’à 24 heures). Je n’aurais même pas la possibilité d’aller faire mes valises et de revenir à temps pour le vol. Pffff, ça ne sert à rien !

Puis elle me fixe d’un regard dépassé, perplexe et dit : « Pourquoi vous vous compliquez la vie comme ça ? Vous n’aviez qu’à rester en Afrique du Sud. » Je lui réponds que : « C’est la loi qui est plutôt compliquée, j’étudie au Sénégal, je ne peux pas rester en Afrique du Sud très longtemps. » Ça y est, elle ne comprend plus rien ! J’aurais dû lui dire que si l’Afrique du Sud m’avait permis de poursuivre mes études surplace, je serais volontiers restée mais encore à cause de leurs lois formidables, je me retrouve à six mille kilomètres de mon foyer.

En quittant le lieu, je lis sur une note affichée en haut, sur le mur, tout en majuscules (je traduis) : « Les paroles douces sont plus efficaces que les crescendos de consternation. » Sauf, que de tout le temps passé là-bas, la clientèle se soumettait presque toujours aux voix très audibles du personnel. Qui intimide qui finalement ?

Ça m’aurait intéressé de faire un an de stages de psychiatrie au Botswana, d’explorer les particularités culturelles de la sous-région et leur implication dans la santé mentale mais avec ces restrictions liées au visa, j’y aurai été comme assignée à résidence. En plus me réinstaller là, gérer l’immigration locale, entreprendre les démarches auprès de l’Office National des Médecins et du Ministère de la Santé, c’est du boulot, un gros boulot !

Au bout du compte, deux semaines après mon arrivée à Gaborone, mon époux et mon fils sont venus me rejoindre après un voyage in extremis, transportant mes quatre valises avec tout le stress que cela comporte. J’ai pris le vol de Kenya Airways qui allait directement de Gaborone à Nairobi. D’ailleurs, c’était le plus abordable.

At Jomo Kenyatta airport, with two kids. It is a tough job !

— DrNathyK (@nathyandkangami) October 5, 2014

À Nairobi, c’était une autre page difficile qui s’ouvrait mais il fallait tenir bon jusqu’au lendemain. L’employé de l’aéroport, un homme au-delà de la cinquantaine qui nous conduisait vers l’aire de transit, en voulant entamer la conversation, m’a demandé : « Where are you from ? » et là je suis rendue compte que ma vie est vraiment compliquée. Était-il intéressé par mon origine, par mon lieu de résidence ou par mon trajet aérien ? Confuse, je lui ai répondu comme ça : « Je suis camerounaise, je vis en Afrique du Sud, je suis venue par le vol du Botswana et actuellement je suis en transit au Kenya pour me rendre au Sénégal où j’étudie. »

Faire des voyages internationaux avec des enfants, c’est quelque chose, mais vivre dans plusieurs pays à la fois et se soumettre à plusieurs lois d’immigration demande une forte dose de courage et d’endurance.

En tout cas, les épreuves sont faites pour nous permettre de grandir et nous élever. En rétrospective, je comprendrais peut-être, un jour, pourquoi j’ai vécu tout ce tracas. Pour l’instant, pour cette troisième année, je sais que Dakar is the place to be, je l’accepte, je fais de mon mieux et j’avance.

———————

NathyK