Après l’orage

Ce matin, un homme armé est entré dans mon école après avoir tué deux policières et un étudiant.

Vous raconter la tourmente, les idées qui nous ont traversé l’esprit a peu d’intérêt : il n’y a que dans les romans que l’on vit de tels moments avec héroïsme et qu’après coup que l’on élabore une pensée un peu plus complexe que « je rassure les élèves », « j’emprunte le couloir du fond », « je les recompte une douzième fois »…

Ce qui compte, au fond, c’est ce qu’on fait après l’orage.

Après l’orage

Après l’orage, j’ai jeté mon dévolu sur une pile de travaux d’élèves et je les ai corrigés avant d’envoyer les résultats aux intéressés. Je l’ai fait, pas tant pour oublier l’orage que porté par la conviction que c’est précisément dans de tels moments qu’il faut se montrer roseau plutôt que chêne. Comme les étudiants, nous avons été secoués, rien ne sert de le nier, mais les pieds dans la boue, nous relevons la tête et leur montrons que le tonnerre s’éloigne déjà et qu’il faut recommencer à planter nos racines profondément dans l’éducation, cette terre argileuse qui ne craint pas la pluie.

Après l’orage

Après l’orage, je suis rentré chez moi et j’ai nourri mon fils de six mois. Je l’ai regardé intensément manger ses cuillères de panade et s’en mettre plein le visage. Dans ses yeux, l’orage était loin et il m’a convaincu, du haut de sa si courte existence, que cultiver l’innocence était le meilleur moyen d’envoyer valser ceux qui voudraient tatouer l’inquiétude sur nos tempes. Les barbares auront beau rafler la naïveté comme la grêle mord les jeunes pousses, il nous reste en terre des monceaux de graines d’innocence prêtes à germer, rappelant aux blessés, aux cassés, aux estropiés, qu’il y a une vie après l’orage.

Après l’orage

Après l’orage, j’ai filé dans mon potager. Les trombes d’eau avaient fait naître des hordes de mauvaises herbes, qui comme la haine, la peur et le repli, empêchaient mes salades, mon fenouil et mes fraises de croître librement. Alors, avec l’opiniâtreté du jardinier qui sait que sa tâche est sans cesse à recommencer, avec l’invincible optimisme du cultivateur qui pense à sa récolte, j’ai bêché. Bêché sachant qu’il viendrait encore des orages, bêché sachant que reviendraient les mauvaises herbes mais bêché sachant que tant que nous serons là pour penser à cultiver, alors aucune intempérie ne pourra nous faire douter de ce qui vient… après l’orage.

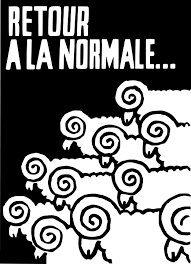

-On a les images, on a les gestes, il ne reste plus que les mots. Moins important les mots. Il faut les lire, c’est fatigant de lire. Bon, on va se contenter de deux lignes en dernière page de notre magazine trimestriel mais attention, il faut surtout que tous les buzzwords se retrouvent : « environnement », « migration », « politique »… Oui et il faut surtout un vocabulaire positif, pas de « crise », de « catastrophe », de « problèmes », on veut du rêve ! Puis il faut que ce soit mobilisant. J’ai une idée, on n’a qu’à demander aux gens de signer. C’est cool de signer une pétition, ça prend 45 secondes et ça donne l’impression aux gens d’avoir agi. Nickel Marcel, on envoie ça à l’imprimeur, et n’oublie pas de rester très vague, on ne doit s’engager à rien. T’imagines, on devrait répondre de nos actes ! Reçu 5/5 :

-On a les images, on a les gestes, il ne reste plus que les mots. Moins important les mots. Il faut les lire, c’est fatigant de lire. Bon, on va se contenter de deux lignes en dernière page de notre magazine trimestriel mais attention, il faut surtout que tous les buzzwords se retrouvent : « environnement », « migration », « politique »… Oui et il faut surtout un vocabulaire positif, pas de « crise », de « catastrophe », de « problèmes », on veut du rêve ! Puis il faut que ce soit mobilisant. J’ai une idée, on n’a qu’à demander aux gens de signer. C’est cool de signer une pétition, ça prend 45 secondes et ça donne l’impression aux gens d’avoir agi. Nickel Marcel, on envoie ça à l’imprimeur, et n’oublie pas de rester très vague, on ne doit s’engager à rien. T’imagines, on devrait répondre de nos actes ! Reçu 5/5 : besoin d’un sérieux coup de brosse et de verni, mais elles étaient solides : ça pourrait donner du charme et un côté rustique à notre future maison. Gardons ! On y mettra les jouets des enfants, ce sera pratique et c’est toujours ça qu’on évitera de dépenser chez Ikéa. D’ici quelques années, quand ils apprendront à lire, naïfs, mes gamins déchiffreront les lettres peintes sur leurs caisses à jouet : « 1600 cartridges », « Carbine M1 », « 155 M. M. Gun », « Mortars 81 mm »… je devrai sans doute leur expliquer alors, avec des mots pour enfant ce que cela veut dire parce que, très probablement, ils n’auront jamais senti ni entendu ni même vu la couleur d’un obus, d’un fusil d’assaut ou d’une grenade. Ils trouveront peut-être ça d’un gout douteux d’avoir pris, comme caisse à Lego, une ancienne caisse à munition, mais qu’importe, mes enfants seront de beaux innocents, ils auront appris à lire sans apprendre la guerre.

besoin d’un sérieux coup de brosse et de verni, mais elles étaient solides : ça pourrait donner du charme et un côté rustique à notre future maison. Gardons ! On y mettra les jouets des enfants, ce sera pratique et c’est toujours ça qu’on évitera de dépenser chez Ikéa. D’ici quelques années, quand ils apprendront à lire, naïfs, mes gamins déchiffreront les lettres peintes sur leurs caisses à jouet : « 1600 cartridges », « Carbine M1 », « 155 M. M. Gun », « Mortars 81 mm »… je devrai sans doute leur expliquer alors, avec des mots pour enfant ce que cela veut dire parce que, très probablement, ils n’auront jamais senti ni entendu ni même vu la couleur d’un obus, d’un fusil d’assaut ou d’une grenade. Ils trouveront peut-être ça d’un gout douteux d’avoir pris, comme caisse à Lego, une ancienne caisse à munition, mais qu’importe, mes enfants seront de beaux innocents, ils auront appris à lire sans apprendre la guerre.