Modiano, Nobel de littérature 2014: qu’en pensent les anglophones ?

L’attribution du prix Nobel de littérature au français Patrick Modiano est bien reçue par ses compatriotes sur les réseaux sociaux. En témoigne une multitude de commentaires sur les médias français partageant cette information. Mais, la tendance semble être inversée quand on considère les commentaires des utilisateurs américains et/ou anglophones en dessous des liens partagés par des médias américains. Nous avons fait un tour d’horizon de quatre grands journaux américains sur Facebook, afin d’étudier la tendance des commentaires sur le Prix Nobel de littérature 2014.

Les Américains et les anglophones semblent ne pas connaître Patrick Modiano. Pour certains, c’est la première fois qu’ils entendent parler de cet auteur pourtant traduit en 36 langues. 46 % des utilisateurs anglophones de notre échantillon avouent sur la page Facebook de New York Times n’avoir jamais entendu parler de l’auteur et n’avoir rien lu de lui.

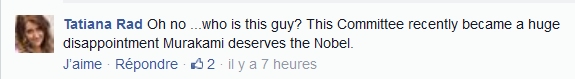

Voilà ce que déclare une utilisatrice sur la page du New York Times. Son cas n’est pas unique. Une autre utilisatrice, cette fois-ci sur la page de The Guardian, affiche son dégoût et sa préférence pour l’auteur japonais Murakami, l’écrivain favori de l’échantillon d’internautes considéré. Pas moins de 58 % des commentateurs qui prennent position sur la page de The Guardian affirment que Patrick Modiano mérite moins le prix Nobel que Murakami.

Et aussi…

Sans oublier…

Le paradoxe

Ceci paraît paradoxal, car Patrick Modiano est traduit en anglais depuis 1971 comme le montre la page en anglais Wikipedia de l’auteur. La version anglaise de son livre La Ronde de nuit (1969) sera publiée à New York en 1971 par Alfred A. Knopf. S’en suivront :

–Rue des boutiques obscures (Missing person, 1978; trans.Jo nathan Cape, London)

-Quartier perdu ; English translation: A Trace of Malice (Henley-on-Thames: Aidan Ellis, 1988)

-Catherine Certitude English translation: Catherine Certitude (Boston: David R. Godine,2000)

-Voyage de noces ; English translation: Honeymoon (London: Harvill / HarperCollins, 1992)

-Du plus loin de l’oubli ; English translation: Out of the Dark (Lincoln: Bison Books / University of Nebraska Press, 1998)

-Dora Bruder ; English translations: Dora Bruder (Berkeley: University of California Press, 1999), The Search Warrant (London: Random House / Boston: Harvill Press, 2000)

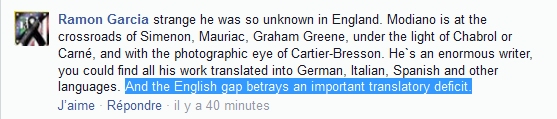

Malgré les quelques traductions anglaises ci-dessus, un utilisateur va jusqu’à affirmer que Modiano est inconnu en Angleterre. Quoiqu’il lui reconnaisse un grand talent, il a dénoncé un important déficit de traduction vers l’anglais.

Quelques rares lecteurs

Si en France, les journalistes et internautes ont plutôt reçu la nouvelle avec enthousiasme, les utilisateurs anglophones de Facebook n’ont pas tardé à mettre Patrick Modiano sur la sellette. Mais, il y a quand même quelques rares lecteurs qui ont partagé leur point de vue sur l’œuvre de l’auteur de l’Horizon (2000).

Et d’autres, encore plus rares, ont reconnu son mérite en félicitant l’originaire de Boulogne-Billancourt.

Wébert Charles