Photos du royaume du Gabù

« Tout reste à faire dans le domaine de l’archéologie. » Djibril Tamsir Niane, LES SOURCES ORALES DE L’HISTOIRE DU GABU, 29. Numéro 28

Gabù, ville historique avec pour seule trace d’histoire, la présence majoritaire de population peule. Mais pour comprendre cette présence, il faut interroger l’histoire ?

Vendredi, 3 juin 2016. La veille, j’ai juste grignoté mon sommeil, les yeux sur mon écran : à bosser. Objectif : avoir la journée du 4 juin pour me rendre dans la Kansala.

Samedi 4 juin. Je me fais conduire sur le site de la Kansala, où, m’a-t-on dit, existait un empire ou un royaume – le vocabulaire bégaie ; on parle d’empire du Gabù mais on nomme les rois, je me dis que cela devrait être les empereurs, bref – : Kansala. Je suis présenté au Guide : Tombo Sané, la soixantaine – si ce n’est cette misère qui se lit sur son visage qui a falsifié son âge. Je lui demande s’il est descendant de griots ou des rois. Il dit être de la lignée royale. Descendant du 12ème et dernier roi de la Kansala, Djanké Wali Sané.

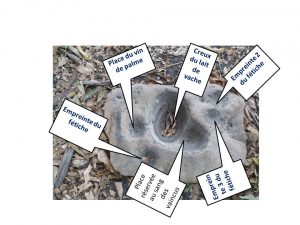

Il me conduit sur l’emplacement du palais. Il décrit certains endroits : le mur de 7 mètres de haut et de 7 mètres de large (aujourd’hui longue monticule de terre sur laquelle ont poussé des arbres ! je pense au mur d’Agokoli) sur un rayon de 9km, la guérite de la sentinelle (plus sorcier que guerrier), le fétiche qu’il se refuse formellement de nommer ;  la pierre des guerriers avec ses trois creux où on mettait du lait de vache, du sang d’une victime et du vin, (les autres trois creux seraient les empreintes laissées par le fétiche qui venait s’accroupir pour boire : aisé de se représenter les membres dudit fétiche), la monticule de fiente de chevaux, les ossements des derniers morts de la bataille du Kansala

la pierre des guerriers avec ses trois creux où on mettait du lait de vache, du sang d’une victime et du vin, (les autres trois creux seraient les empreintes laissées par le fétiche qui venait s’accroupir pour boire : aisé de se représenter les membres dudit fétiche), la monticule de fiente de chevaux, les ossements des derniers morts de la bataille du Kansala

(il y a en effet, des milliers de fragments d’os), la tombe du fils aîné de Djanké Wali Sané, Montant Sané… Pendant 75 ans dit-il, aucun arbre n’a poussé dans l’empire du Kansala. Un fils de Djanké Wali Sané se serait rendu en Mauritanie et un féticheur lui aurait remis un talisman, lequel, à son retour, fit pousser les arbres dans l’empire.

Question : quelle relation Djanké Wali Sané avait-il avec Soundjata Kéita ?

Réponse : Djanké Wali Sané était son neveu ?

Question : Combien d’enfants Sogolon Djata avait-elle eu avec le père de Soundjata Kéita ? Est-ce qu’il connaît Sogolon Djata ?

Réponse : Oui, elle est la femme-buffle qui a enfanté Soudjiata Kéita. Elle n’a eu que lui.

Question : Et d’où lui vient ce neveu ?

Réponse : Soundjata Kéita avait des demi-frères auxquels il a permis de quitter le royaume. Ils étaient six. Et il les a fait accompagner d’un général, son homme de confiance. Le père de Djanké Wali Sané, Brouahima Sané est né au Mali. En quittant l’empire du Mandingue ilss sont passés par Marou (Guinée Conakry), Payoungou Tabadibi où est né Djanké Wali Sané (Casamance), ensuite Pirada en Guinée Bissau et il s’est installé à Gabù.

Question : ça signifie que le royaume existait déjà ?

Réponse : Tu poses trop de questions. Il faut que tu augmentes l’argent.

Ou c’est mon traducteur du créole portugais en français qui est fatigué et me joue des tours, ou le guide a vraiment demandé l’argent.

Précision : il a déjà pris 5000FCFA. Une fortune.

Je commente : la mémoire de ses aïeux n’a pas de prix. Il devait plutôt payer les touristes pour qu’ils parlent de ce royaume afin que l’histoire de Djanké Wali Sané vive à jamais.

Il rigole : aucun de mes fils ne vient plus ici dit-il ; ils disent qu’il n’y a pas d’argent.

Question : Djanké Wali Sané est le 12ème roi : est-ce que tu connais les précédents ?

Réponse : Non !

Question : A quand remonte la fin du Kansala ?

Réponse : il y a 999 ans.

Je calcule mentalement : autour de 1017. Ce n’est pas cohérent.

Question : De quelle génération est-il lui depuis Djanké Wali Sané ?

Réponse : 4ème génération.

De moins en moins cohérent. Je le lui fais comprendre. Alors il me cite ses aïeux : je suis Tombo Sané, fils de Sadjo Sané, fils de Nyurkundo Sané, d’Ansoumane Sané, de Toura Sané, premier fils de Djanké Wali Sané, dont la femme était Koumba Wari Mané.

Question : Tu as montré la tombe du premier fils de Djanké Wali Sané en disant qu’il s’appelait Montant Sané : combien de premiers fils avait-il ?

Réponse : Tu me fatigues.

Mon traducteur : Tu as fait quoi comme études ? Le droit ?

Question : Tu as dit avoir une photo de Djanké Wali Sané. Il y a 999 ans, le blanc n’avait pas encore fabriqué le premier appareil photo. Est-ce que je peux voir la photo de Djanké Wali Sané ?

Réponse : Donne-moi de l’eau à boire.

Je lui tends ma bouteille et ferme la porte des questions.

Je remarque qu’il sort une noix de cola et la sépare en deux d’un vigoureux coup de dents. Je me dis qu’il veut m’en donner. Il fourre un morceau dans sa poche et se met à croquer l’autre. Au moment de le quitter, je fouille ma poche et lui tends deux pièces de cent francs : achète la cola, lui dis-je. Il me dit merci.

Je conclus avant de partir qu’il maîtrise très peu l’histoire de ses aïeux. Je le conseille de construire sur le site, des baraques pour marquer les lieux historiques comme le premier président de la Guinée Bissau Luis Cabral, avait voulu faire.

Rentré à Gabù, je m’installe devant mon ordinateur et Internet m’apporte certaines réponses qui manquaient au récit de Tombo Sané. Il y a des recoupements de noms, mais les historiens se tairont-ils longtemps encore plutôt que de combler les pages manquantes de cette histoire ?

Suivez les liens.

https://ethiopiques.refer.sn/spip.php?article862

https://ethiopiques.refer.sn/spip.php?article860

https://ethiopiques.refer.sn/spip.php?article857

https://ethiopiques.refer.sn/spip.php?article854

Je séjourne depuis le 23 mai 2016 à Canchungo. Un collègue m’a parlé, au détour d’une discussion, d’un fort à Cacheu, chef lieu de la région. Cet après-midi, j’ai ménagé une pause puis me suis rendu à Cacheu, où réside le gouverneur, ancien fort d’esclaves, port de pêche aujourd’hui. Je ramène quelques photos. Comme tous les pays vendeurs d’esclaves, le Portugal a pillé ce pays et n’a laissé derrière lui que des ruines.

Je séjourne depuis le 23 mai 2016 à Canchungo. Un collègue m’a parlé, au détour d’une discussion, d’un fort à Cacheu, chef lieu de la région. Cet après-midi, j’ai ménagé une pause puis me suis rendu à Cacheu, où réside le gouverneur, ancien fort d’esclaves, port de pêche aujourd’hui. Je ramène quelques photos. Comme tous les pays vendeurs d’esclaves, le Portugal a pillé ce pays et n’a laissé derrière lui que des ruines.

Je viendrai à vous

la tête chargée de vos vestiges

je marcherai sur le Rio Cacheu,

à la suite de mes ancêtres

dans le ciel je regarderai fumer encore vos bateaux.

le cœur entravé, traversant le fort Baluarto,

je vous ramènerai sans rancœur,

jusqu’à Lisbonne, Porto, Coïmbre

vivants de leur gloire, Nino Tristao

Joao Teixeira Pinto, Diogo Cao,

Honoris Barreto, ce vendeur de terre aux gaulois

et votre coffre-fort ; je l’ai trouvé abandonné rue Bacampolco

dans le coffre-fort, vos chaines

et cette marmite qui bouillit le ragout à mes pères

je m’assiérai sur une vague et lisant la bible

je dirai merci au curé messager de Dieu

je rendrai grâce à Dieu : ma race d’esclaves

vendus au kilo, a bâti ses cathédrales

a nourri papes et nonces

blanchi tiares et soutanes

ma race d’esclaves, race de besogne

race sans Colère.

sur ma terre d’arachide, plus de vos senteurs

sur ma terre de palmiers et de cajous.

mon pas de Goumbé sans souvenir

mon pas de Siga tourné vers l’aube

demain se lèvera sur mes dents

mes lèvres pétales, mes narines brise.

Canchungo, 28 mai 2016

21h43

Campus Plage. Un bar-restaurant derrière les arbres, entre l’Université de Lomé et le Village du Bénin. Quelques tables sont occupées. Des anglophones. La rue qui sépare Campus Plage d’un terrain de foot, grouille de jeunes filles de toutes les tailles, de toutes les rondeurs ; certaines vêtues jusqu’à l’indécence. Non loin du terrain de foot, des joueurs se disputent en l’air un ballon de volley. Le soleil, dans sa course vers l’ouest, se cache derrière les épais feuillages d’un neem. L’ombre a envahi presque toutes les tables. Une trentaine, au coup d’œil. Plus le soir tombe, plus l’ombre s’épaissit et devient obscurité.

« Saï Saï », la musique de Papa Wemba coule douce des enceintes.

« Na Bruxelles, Référence ya Saki Sharufa, Ambiance à Gogo, Tout le Monde Saï Saï, Saï Saï, Saï Saï, on dirait Bonne Année. Tous les soirs, Saï Saï, Saï Saï, Saï Saï, On dirait Fêti eh. »

Le volume est raisonnable et les causeries n’exigent rien des cordes vocales. Tout autour de Bernice et moi, des éclats de voix en anglais.

Elle appelle sa copine. Depuis l’histoire d’Un charme d’écureuil, je n’ai vue aucune des deux. J’ai juste croisé Bernice ce soir devant la chaîne de télévision LCF.

Nous restons silencieux. Chacun vit dans son téléphone : elle navigue entre Imo et Whatsup. C’est fou comme ses doigts peuvent bouger. J’observe un moment l’agilité de ses doigts et l’image des fourmis bousculées dans leur tranquillité et qui se dispersent s’impose à moi. Je souris. Elle ne remarque même pas. Moi je reste plutôt dans mon boulot. Outlook ! Un mail de ma directrice me rappelle une échéance. Je m’énerve. Personne ne tient compte de la surcharge de travail, des voyages qui viennent bousculer les agendas.

Rémy nous rejoint. Un collègue de boulot. Il a une mine grave. Il fait cette mine quand une présence ne lui plaît pas. Il est toujours comme ça. Mais après une bière, les murs tombent et il devient loquace, rit à gorge déployée, excelle dans le récit d’anecdotes politiques.

Quelque temps après, Aïda arrive. Elle a une longue robe jusqu’aux pieds. Un voile couvre toute sa tête. Il n’y a que son visage qui se fait voir. Nous lui faisons la blague des femmes kamikazes de Boko Haram. Elle paraît agréablement surprise de me voir là. Feint-elle son enthousiasme ? Elle jette son sac, écarte ses bras. Je me lève de ma chaise. Nous nous embrassons.

Elle s’écarte de moi. M’observe un moment. M’embrasse à nouveau.

J’ai comme un sentiment d’insatisfaction. Mes yeux ont dû perdre la propriété qui s’attachait à son charme, ou c’est le charme d’Aïda qui a migré vers le passé. Elle n’a plus sa fraîcheur. Cette joie de vivre. Cette insouciance. Je regarde un visage maigri et préoccupé. Buriné par les soucis. C’est un temple de tristesse, malgré le sourire qu’elle s’efforce de présenter.

Elle fait allusion à cette pièce de théâtre, Il est venu un fantôme. Je l’ai connue au cours de la création de ce texte écrit en 2011.

Je voudrais de mes colères faire des rimes

N’y verraient-ils pas un crime ?

Je veux parler d’une fâcheuse chose

Car j’en ai ma dose :

Mon compte en banque est au rouge

Même une courge

Je ne peux m’offrir.

Et que dire de regarder ma fille souffrir !

La lèpre aux doigts

J’appelle au secours mes amis et ma foi

Tous me rappellent mon salaire

Alors que je crie ma galère.

Qu’est-ce que de crever à trimer

Et périr sans frimer ?

Chaque jour au travail

Jamais de ripailles !

Des chants sauvages

aux muscles utérins

au sein de la colère

surgissent farouches

dans les rues vierges

j’invente l’aube

je commence le soleil

mon pas élargit l’horizon

mon cri est d’alphabet

mon poing de mots

j’opère le cancer de la misère

et je moule le nouvel homme

son souffle une boussole

sa bouche des vers

ses pieds l’incendie

ses mains celles du planteur

son dos la rue vierge.

Reprendre l’éden ravi à l’envers.

05.03.2015

21h27

J’ai planté en mon cœur

un drapeau

d’amour

son rhizome profond dans les yeux

clignote

quand passe la splendeur

les roses écloses à l’aurore

proies des vents insolents

pleurent des larmes

aux flottements du drapeau

les soleils assidus

les lunes maternelles

consolent en vain

les roses abusées

J’ai en mon cœur païen

une roue supplice des roses

elles se désolent de désirer

l’objet de leur douleur.

05.03.2015

21h07

(Cour du chef. Arbre à palabre. Baba le chef, et Byrm, le père de Bintou)

Byrm : Je ne sais plus où mettre la tête. Son retour me vole la tranquillité. Chef, je prends quelle route ? Je suis dévoré, avalé. Perdu !

(Silence)

Il est vrai, son père obtint la main de Bintou, ma fille, à sa naissance et remplit son devoir de prétendant. Nous attendions que ma fille soit capable de tenir un foyer. Mais avant les six ans de Bintou, son fils disparut du village. Chef, tu te souviens, comme nous l’avions cherché.

(Silence)

Si je compte bien, ces années font douze ; douze ans qu’il est parti de ce village. Sa famille a célébré ses funérailles à la cinquième année, ainsi que le recommandent nos coutumes. Son père vint me dire qu’il libérait ma fille.

(Silence)

Un autre soleil s’était à peine levé que le vieux Phanbare vint lui aussi demander la main de Bintou. Pour son fils Daouda. J’avais demandé ton conseil. Nous n’avions pas dit non. Daouda a rempli lui aussi son devoir de prétendant. Ma fille a grandi aujourd’hui. Elle peut donner le lait à son enfant. Chef, tu as toi-même fixé le jour de leur union.

Et voilà que Ata, le fils de Tcha’aba, est de retour. Il veut récupérer sa femme.

Qu’est-ce que je fais, chef ? Auquel des deux devrais-je donner ma fille ?

(Silence. Raclement de gorge du chef. Il se redresse de son rocking-chair)

Baba : Que dit le sage Tcha’aba ?

Byrm : Il fait la guerre de son fils.

(Raclement de gorge du chef)

Baba : Que dit le conseiller Phanbare ?

Byrm : Il agite sa lance: il attend ses petits-enfants de Bintou.

Baba : (Soupire) C’est donc le feu! Rien n’est donc calme.

Byrm : Je me réfugie sous ta sage décision, chef ?

(Silence)

Baba : J’écouterai mon sommeil. Reviens quand le soleil aura levé sa barrière.

II

(Quelques jours plus tard. Nuit. Intérieur d’une case. Lampe tempête allumée. Une radio sur une tablette. Des vêtements pendent au mur. Sur la natte Daouda est couché sur le dos, pensif. Voix off)

Daouda : Que va-t-il lui donner ? La moto et le radiocassette ramenés de son voyage ? On raconte qu’il revient du Nigeria. Il doit être rentré avec beaucoup d’argent. Suffisamment d’argent pour lui acheter un moulin. Peut-être même un téléphone portable.

Ici, quand un homme apprécie véritablement une femme, il lui offre un vélo. Ou un âne. Ils sont d’une valeur inestimable. Est-ce qu’il le sait ? Va-t-il lui acheter un vélo ? Un âne ? Que lui offrira-t-il, lui ? Je peux moi aussi acheter à Bintou un vélo. J’ai des ânes. Et de très beaux. Et de très robustes. Et si nous nous retrouvons tous les deux à lui offrir la même chose ? (Soupir).

Demain est demain. Je vais écouter la nuit.

III

(Nuit. Intérieur d’une case. Une chaise et une tablette en plastique. Un radiocassette joue de la musique nigériane. Une ampoule nue éclaire la chambre. Ata est couché sur un matelas de pailles. Lui aussi est pensif. Voix off)

Ata : Que vais-je lui offrir ? Un téléphone portable ? Son père le retirera. Des pagnes ? Son père se moquera de moi. Une moto ? Mais, sait-elle aller à moto ? Je pourrai lui apprendre à rouler à moto quand elle vivra avec moi. Que va lui offrir, mon rival ? Il n’a pas l’argent d’une moto.

Je sais qu’offrir un âne à sa fiancée reste un insigne témoignage de la considération qu’on a d’elle. Le vélo symbolise aussi le même prestige. Mon rival, qui est coutumier de ces traditions ne se précipitera-t-il pas chez le chef avec un âne ? Pourra-t-il lui acheter un vélo ? Et si on venait à lui présenter le même cadeau ?

Si je me résous à lui donner cet animal, il faudrait quand même qu’il soit beau, gras, propre et non comme ces baudets chétifs, le poil tondu par la faim, qu’on voit allant au champ ou à la rivière.

Je dois trouver autre chose.

Quand la nuit remplira mes yeux de son obscurité, elle me parlera.

IV

(Chez le chef. Sous l’arbre à palabre. Baba est assis dans son rocking-chair. Près de lui, assis sur des tabourets, Bintou et son père. Elle est richement vêtue. Une foule bruyante s’agite autour d’eux.

Arrive Tcha’aba, le père d’Ata : il tire un bel âne. La foule également acclame d’admiration.

Quelque temps après, vient Phanbare, le père de Daouda. Il pousse un vélo bleu tout neuf. Le porte-bagages renforcé, est un solide ouvrage de fer à béton soudé et également peint en bleu. La foule acclame d’admiration.)

Baba : Population de Bindare, il y a longtemps, le père d’Ata a obtenu la main de Bintou, la fille de Byrm pour son fils. Il a fourni toute la dot. Mais un jour le fils Ata est parti. Vous vous souvenez, nous l’avions tous cherché à Bindare, à Polda, à Mango, à Nanergou, à Komboloaga. Et comme il n’est pas revenu depuis tout ce temps, nous l’avons tous cru mort. Son père a organisé ses funérailles. Nos coutumes nous le commandent.

Tcha’aba libéra Bintou de la dot de son fils.

Le père de Daouda, à son tour obtint la main de Bintou. Lui aussi s’acquitta de la dot. J’ai personnellement fixé la date de leur mariage.

Mais il y a quelques jours Ata est de retour et veut reprendre sa femme.

Peuple de Bindare, à qui le père doit-il donner sa fille ?

(Rumeurs de la foule)

Baba : J’ai alors décidé que chacun des prétendants offre un cadeau à la fiancée. Celui dont le cadeau sera préféré épousera Bintou. Peuple de Bindare, nous sommes réunis ici pour voir Bintou choisir son mari.

(Cris d’appréciation de la foule)

Vous voyez tous : Le père d’Ata, offre un âne, un bel animal ; le père de Daouda, un vélo bleu, tout neuf.

(Hurlements de la foule)

Tcha’aba, père d’Ata, avance et dis à la belle Bintou, pourquoi lui donnes-tu un âne ?

Tcha’aba : Chef, je n’irai pas loin : prendre une femme, c’est arracher une esclave à ses parents pour en faire une reine dans la maison de son époux. Une reine travaille-t-elle ?

La foule : Jamais !

Tcha’aba : Nous sommes paysans. Et nous tous savons combien un âne nous sert dans toutes nos activités. Elle a son âne. Je ne tolérerai pas que la reine Bintou, fasse les corvées d’eau, de bois, de champs, de marché. Jamais elle ne fera un pas sans son âne. J’ai parlé.

(Hurlements de la foule)

Baba : Phanbare, père d’Ata, parle : pourquoi un vélo ?

Phanbare : Un seul mot, chef, un mot : un âne n’est pas un cheval. Le vélo, c’est le cheval du blanc. Qui parmi vous ne nourrit pas le rêve d’avoir un vélo qui le soulage ? Le vélo transporte des poids que le gracile cou d’une reine ne doit porter. Une femme à vélo ne perd pas son temps. Quelle femme ne voudrait-elle pas aller au marché avec son mari à vélo ? Quelle élégance, une femme à vélo ! Toutes les femmes du chef ont chacune son vélo. On les voit aller partout, faire tout leur à vélo. Et plus vite qu’un âne. Nos pères donnaient des ânes à leurs femmes. Donnons-leur des vélos si nous les aimons vraiment.

Je le dis toujours, c’est à vélo que la vie de couple est belle. Je dirai pour finir qu’un vélo n’a pas d’auge, pas d’estomac, donc il ne salit pas la cour par son anus. C’est mon mot.

Baba : Bintou, tu as écouté. Nous te regardons.

(Elle se lève et avance vers le vélo et l’âne, tenus par les beaux-pères. Flottements. Elle va au vélo. Caresse le cuir bleu de la selle, le porte-bagages, le cadre, le guidon. Elle klaxonne. Hourra de la foule. Elle va à l’âne et caresse son mufle, sa croupe et fait quelques tapes sur son postérieur. L’animal lâche quelques braiments et agite ses longues oreilles. Hourra de la foule. Elle va murmurer son choix à l’oreille de son père. Celui-ci acquiesce de la tête. Elle retourne vers l’âne et le vélo.)

Rideau

La terre est de volcan

le voisin de poudre

moi de kapok

et ne m’accommode

ni de cette terre

ni de ce voisin

ni de moi.

Mon refuge est ma case

bâtie de rires

couverte d’irrévérences

et badigeonnée de blasphèmes.

Elle porte des ailes d’aigle ma case

et vit dans les airs.

Mon trône d’humour, muezzin des aubes nouvelles

a tracé ma route à l’enfer

mais la houle est lancée :

il suffit de rien

on périt de tout

l’immensité s’anéantit.

11.02.2015

13h47

Je viens des dieux

Le mot franc et l’ordre infaillible

Il souffle dans leur cœur

Il gronde dans leur demeure

Des ires inassouvies

Ils disent et j’exécute.

J’expédierai par barils entiers

A ces seigneurs insatiables de la misère des peuples abrutis

Des peuples serpillières, peuples paillassons

Mon héritage de colère de récriminations et de jurons

Si mon servage les rend prospères et heureux

Ils sauront transformer

Mes ressentiments et transpirations

En carburant pour usines

En monnaies pour banques

En joyaux pour dulcinées

En plats à ajouter aux cartes des fastfoods et des restos.

Si la race des peuples piétinés

Fait fleurir le soleil dans leur vie

Mon cri sera nuages noirs dans leur ciel

Je reviens des dieux

Et j’obéis.

Assez, du repos des morts sans cesse dérangé !

Alors ils dormiront du sommeil

Des peuples hissés au mât

Des peuples visibles.

08.02.2015

8 h23

Les moulins des oreilles

Font traverser stériles les mots

Miroirs ouverts sans reflets

Les rêves et les promesses :

La terreur fleurit de la foi

L’amour pourrit des méventes

La haine se nourrit des autels

L’autre barrière pétrit souffles et rêves

Crève !

L’horreur marque l’homme.

Egaré, le poète n’officie pas prophète

En un mot, il a bâti l’espoir

L’édifice s’est écroulé sous l’haleine de la brute

En un mot, il a révélé les rets des empires

Les rets ont servi d’appât

En un mot il a chanté l’amour des couleurs

Des théories ont cloisonné les races :

La vie n’est pas une marchandise vendue au poids des mots

Les oreilles emplies de bruits de moulins

La lyre lasse

Inefficaces

Les mots flapis

Transparents

Souffles de fantômes dans l’épaisse nuit de la désespérance

Le poète sommeille ; le précipice bée

La jachère devient un odieux cratère.

Kara le 03 janvier 2015

05h33

.

« Si je pouvais, je te tuerais. Tu me pourris la vie. Ça suffit ! Lâche-moi ! Je ne suis pas responsable de ta mort. Je ne t’ai pas tué. C’est ta mort qui t’a croqué. Et pourquoi me hantes-tu ? Pourquoi me persécutes-tu ? Comment je fais pour te tuer ?»

« Si je pouvais, je te tuerais. Tu me pourris la vie. Ça suffit ! Lâche-moi ! Je ne suis pas responsable de ta mort. Je ne t’ai pas tué. C’est ta mort qui t’a croqué. Et pourquoi me hantes-tu ? Pourquoi me persécutes-tu ? Comment je fais pour te tuer ?»

Il s’agit de mon frère jumeau. Moi c’est Kpatcha. Lui c’est Toï. C’est ainsi qu’on prénomme les jumeaux chez nous. Les jumelles, c’est Naka et Nêmê. D’autres groupes ethniques ont leurs prénoms. Je demeure curieux de savoir comment les peuls prénomment leurs jumeaux. Je sais que les Nawdas, des sorciers qui pilotent leurs avions les nuits, n’ont pas de prénoms pour les jumeaux.

En fait le prénom chez nous est chargé d’histoires : donc de soupires ; ou de promesses : donc de rêves. Un copain du quartier s’appelait « Magnou-Siba », littéralement, « Ma-tête-est-morte ». Plus sérieusement, « J’ai pas chance ». Et Ma-tête-est-morte était toujours malchanceux. Il était accusé de tout. Il recevait tous les coups destinés à d’autres garnements. Ma-tête-est-morte portait tout le désespoir de ses parents d’avoir été toute leur vie, malchanceux. Et Ma-tête-est-morte a hérité de toute la malchance de ses parents, cela va sans dire.

Nous sommes nés un dimanche. Du moins c’est ce qu’ont dit nos parents. Et puis la mort a fait un choix. C’est comme quand vous avez deux mangues. Vous les regardez. Vous choisissez d’en manger une d’abord puis l’autre ensuite. Alors, qu’est-ce qui guide votre choix ? Difficile à dire ? Je choisis souvent la moins grosse. Histoire de finir avec la plus grosse. Côté goût, je goûte aux deux. J’apprécie les yeux fermés la douceur. Et puis je croque la moins douce pour finir avec la plus sucrée. C’est comme ça la mort a fait avec nous : elle m’a rendu malade, pendant que lui Toï, courait, gambadait, se gavait de tout. Moi je grelottais de froid, je vomissais, je chiais des seaux. Et avant que ma maladie ne pousse des jurons et me laisse tranquille, Toï mourut. Une nuit. A 13 ans. Je conclus que la mort reviendra à moi lorsqu’elle aura fini de le digéré.

*******

*****

***

Des années sont passées. Mon école n’a pas fait la route. Jusque la classe de 5ème. Et j’ai appris la conduite. Au bout de cinq ans de brimades, de jurons, de torgnoles, de privations, d’insomnie, j’ai obtenu mon permis de conduire. Une joie. Une fête. Une sortie de prison : mon patron, un vieil ivrogne, goujat et puant n’aura plus ma tête pour cogner, mon visage où cracher.

J’ai obtenu un emploi dans un organisme non gouvernemental. Avec un salaire de 66 mille nets, je tais les 371 francs qui s’ajoutent, j’estimais que j’étais bien payé lorsque je vis celui du directeur, un lointain oncle à moi, avec seulement le BEPC comme diplôme : 347 000 nets. Je n’ai pas pu lire les 793 francs en plus. 347 000 cash ! Je conclus que j’étais lésé. Mais qu’y pouvais-je. Secrètement, je l’enviai. Je le jalousai. Je me révoltai à certaines occasions, conduisant mal ou traînant la patte à aller lorsqu’il m’appelait.

Je me mariai. J’eus trois enfants. Tout allait parfaitement bien lorsqu’un matin, au réveil, je ne pus pisser. J’avais mal, mais devant la lunette des waters, mon pénis refusa de cracher l’urine. Je buvais de l’eau comme du sable sec, mais ne pouvais pisser. Au bout de trois jours d’atroces douleurs, mes pieds s’enflèrent. On me transporta à l’hôpital, au CHR de Kara. Les soignants me placèrent une sonde. Je pus pisser pendant à peine une minute puis tout se bloqua. Les douleurs décuplèrent. Je criais, je gémissais, je me tordais, je me contorsionnais. Tous mes mouvements semblaient aiguiser ma douleur.

La nuit je réussis à fermer l’œil et qui vois-je dans mon sommeil ? Toï ! Il portait une barbe. Il pointa sur moi un doigt menaçant puis il brandit une assiette. Je la reconnus, cette assiette en terre cuite. Enfants, nos parents servaient nos repas dans une même assiette. A dix ans, papa et maman discutèrent un soir de ce service unique et le lendemain, on servit à chacun dans son plat. Lorsque la mort le préféra à moi, les parents gardèrent son assiette à notre autel sacrificiel, à l’entrée de la maison où deux fois par an et aux jours de fête, Noël et nouvel an, papa égorgeait deux poulets du même plumage. Depuis la mort de papa, plus personne ne s’occupe de cet autel.

Je me réveillai. Les douleurs aussi, plus cruelles. Mon cas échappait à la science des médecins. A la visite de 7 heures, je demandai au médecin de retirer la sonde. Il refusa : « si on t’enlève cette sonde, tu vas mourir », argumenta-t-il.

– Elle ne me sert à rien en ce moment, insistai-je.

– Monsieur, laissez-nous faire notre travail.

– Vous me regardez mourir et vous parlez de vous laisser faire votre travail ?

J’insistai et ils finirent par retirer leur sonde. Je me fis conduire dans mon village à Kouméa. J’allai directement voir mon oncle maternel. Il me conduisit chez un charlatan. Ce dernier, me détailla du regard et conclut que le coupable était mon frère jumeau. Il se drapa de peau de bête, prit une queue de cheval et marmonnant des paroles incantatoires où j’entendais distinctement « Toï, je t’appelle ! Toï je t’appelle ! », il entra en transes. Mon oncle m’expliqua qu’il convoque mon frère jumeau.

Au bout de quelques minutes, un vent souffla, la porte de la case dans laquelle nous nous trouvions, s’ouvrit et une voix parla :

– Pourquoi me dérangez-vous, je suis venu ?

– Regarde ton ami, pourquoi veux-tu le tuer ?

– Qu’il meurt, répondit avec une telle fureur, la voix. Qu’il meurt, il ne sera pas le premier. Il me sert à quoi ?

– Que t’a-t-il fait, demanda le charlatan ?

– Ce qu’il m’a fait ? Demandez-le-lui ! Je l’ai aidé à l’école. Je lui ai trouvé du travail, une femme, des enfants et il mange sans penser à moi. Et vous voulez que je le laisse vivre pourquoi ? Qu’il vienne ici et on va tous crever de faim.

– Il tient ton pied ! Il ne savait pas. Libère-le et désormais il ne t’oubliera plus jamais.

Il y eut un long silence. Moi je pensais à tout ce qu’il dit avoir fait pour moi. Il m’a aidé à l’école ? Il ne faut pas rire ! Si j’avais obtenu le BEPC, j’aurais un gros salaire comme mon directeur. Si mon école était allé loin, je serais docteur plutôt que chauffeur à se faire crier dessus par une secrétaire pas du tout fichue d’être belle en plus d’être grosse et molle comme caca d’éléphant atteint de diarrhée.

Des raclements de gorge m’arrachèrent à cette sourde colère qui dilatait mes narines.

– Je tire son oreille, qu’il se rappelle que je suis là. Enfermez un poussin sous une calebasse au milieu de la cour, creusez les racines d’un papayer portant des fruits, faites-les moudre avec du sésame et qu’il en mange pendant une semaine. Moi je veux un bouc noir et un coq rouge.

Un autre vent souffla, la porte s’ouvrit de nouveau et tout revint calme dans la case.

Rentrés à la maison, mon oncle et moi nous empressâmes d’enfermer un poussin sous une calebasse et lui courut creuser les racines de papayer portant de fruits. Je m’étendis sur une natte sous le grand manguier. Les douleurs avaient diminué. Le sommeil me vola la conscience. Au bout de combien de temps m’endormis-je ? Je me réveillai en sursaut avec une pressante envie de pisser. Je m’éloignai de la natte et l’urine qui jaillit était chaude, jaune et abondante. Au bout de cinq minutes, je dus me déplacer parce que l’urine refluait sous mes pieds. Je pissai ainsi plus d’une demi-heure changeant de place. Les dernières gouttes cendreuses ne m’alarmèrent guère du tout. Mon oncle me retrouva requinqué. Je pris les racines et rentra à Kara. Au bout d’une semaine, je retournai à Kouméa avec un vieux bouc noir et un coq rouge.

*******

*****

***

Chaque année, je sacrifie à notre autel, un coq rouge et un bouc noir. Je n’eus plus d’ennuis de santé.

Il y a deux ans, subitement, alors je me trompais de femme dans une chambre d’hôtel avec une jeune étudiante, belle comme une image de publicité, je devins impuissant. Mon sexe entra dans la position que les femmes qualifient de 6 heures trente : la petite et la grande aiguilles sont arrêtées sur 6. A l’horloge virile, le pénis et les testicules pendent tristement sans que le premier n’ait de l’énergie suffisante pour hocher de la tête au moins à 6 heures 15 ou 45.

Je courus immédiatement au village auprès de mon oncle. Mon oncle me conduisit auprès du charlatan, lequel convoqua Toï, lequel m’accusa de ne pas m’occuper de lui. Je protestai que je faisais chaque année les sacrifices qu’il a exigés de moi.

– Manges-tu une seule fois dans l’année ?

Mon garçon, dit souvent parlant d’un copain qu’il ne kiffe pas, « il est gonflé ». Il est gonflé le mort Toï.

– J’ai faim, j’ai soif et lui il baise les étudiantes, ça veut dire quoi ?

« Jaloux en plus. Eh garçon, je ne t’ai pas tué », voulus-je m’écrier.

– Qu’il pense à moi de temps en temps : je ne demande rien, au moins qu’il me fasse manger quatre fois l’an, c’est trop lui demander ?

– Il a compris, intercéda le charlatan.

– Qu’il aille bouillir les racines de kao, et qu’il boive.

Mon oncle et moi allâmes à travers champs chercher cet arbuste aux vertus magiques. Une fois à Kara je fis bouillir les racines et en but plus que de raison. Je relançai l’étudiante qui accepta et nous nous retrouvâmes dans le même hôtel. Cette nuit, elle s’enfuit oubliant son téléphone portable, son collier et m’abandonnant à un priapisme douloureux.

Cette année je sacrifiai chaque trimestre un coq et un bouc.

*******

*****

***

L’an dernier, pour finir ma maison et y aménager, je pris un crédit à la banque. C’est vrai mon salaire a grandi au bout de vingt-cinq ans de service. Avec le crédit je n’ai pas pu donner à Toï depuis trois trimestres son coq et son bouc. Je sais qu’il est en colère.

Le vendredi dernier, je suis rentré au village expliquer mes difficultés d’argent à mon oncle et au charlatan. Nous convînmes de lui offrir un coq en guise de pardon. Le charlatan a égorgé le coq et l’a jeté au pied de l’autel. Le volatil mourut froidement, sur le ventre, sans bouger. D’ordinaire lorsque Toï approuvait le sacrifice, l’animal sautait, se débattait et retombait sur le dos, les pattes en l’air et mourait. Mais ce coq ne s’est même pas débattu contre la mort et il est mort sur le ventre.

Je commençai à avoir peur. Bloquerait-il mon urine ? Me paralyserait-il du pénis ? Ce soir j’avais rendez-vous avec une coiffeuse. Une fille de mon village. Célibataire à trente-huit ans, sans enfant. Elle vit chez elle. La maîtresse de rêve. Je repartis à Kara avec la promesse que je reviendrai la semaine suivante avec boucs et coqs, ça me coûtera ce que ça me coûtera : je vais m’endetter.

*******

*****

***

Cette fois-ci, Toï est allé trop loin ! La fumée que j’aperçus de loin en rentrant ce lundi soir chez moi, ne me laissa même pas penser à un incendie. Je retrouvai pourtant tout le quartier noir de fumée éteignant les derniers morceaux de bois brûlant : ma maison, deux chambres-salon pour ma femme et moi, et une chambre-salon pour les enfants était partie en flamme. Je regarde cette désolation et je ne sais quoi faire ?

J’enfourche ma moto et me précipite à Kouméa alarmé. L’oncle alarmé court chez le charlatan. Le charlatan bougon convoque Toï qui tarde à arriver. Lorsqu’il arrive, avant qu’on ne lui pose une question, il attaque :

– Je t’ai aidé à l’école, je trouvé du travail, je t’ai aidé à avoir un crédit à la banque et à construire ta maison où tu dors toi, ta femme et vos enfants et tu ne veux pas me donner à manger ? Ta maison a brûlé, je vais voir ce que tu vas faire maintenant, chien !

– Charlatan, comment je fais pour le tuer ? Comment je fais ?

– On ne tue pas les morts, dit calmement le charlatan, on discute avec eux, on négocie.

– Négocier ? Je ne sais où je vais dormir cette nuit et je vais négocier ? S’il mange tous ses boucs et coqs, il reconstruit ma maison ?

Toï éclata de rire, un rire comme un grondement de tonnerre qui mourut diminuendo.

– Il est parti. Il faut éviter d’énerver nos morts, ils sont rancuniers, conclut le charlatan.

Je fais quoi de ma maison brûlée ?

En rentrant à Kara, grommelant « Si je pouvais, je te tuerais. Tu me pourris la vie. Ça suffit ! Lâche-moi ! Je ne suis pas responsable de ta mort. Je ne t’ai pas tué. C’est ta mort qui t’a avalé. Et pourquoi me hantes-tu ? Pourquoi me persécutes-tu ? Comment je fais pour te tuer ?», je me dis que les morts ne sont que des envieux.

Le restaurant du Sheraton empli d’inaudibles bruissements, comptait à peine une dizaine de convives, des amis triés sur services rendus à El-Hadji Idriss.

Des serveuses d’un traiteur s’activaient autour des grosses bassines dégageant divers fumets d’ail, d’huile, d’oignon, de gingembre, de persil, de piments verts, de viande cuite de mouton et de bœuf. El-Hadji Idriss se leva, rendit grâce à Allah le miséricordieux qui, dans son infinie bonté, les a conduits à une nouvelle année puis souhaita une bonne fête à tous. Il ajouta que chacun restait libre de ses goûts. Ce n’était pas parce que sa religion interdit l’alcool que lui l’interdirait à ses hôtes si dans leur religion à eux, l’alcool ne constituait pas un interdit. On fit circuler des bouteilles de liqueurs et de vin. Mat se servit une bonne rasade d’un Johnny Walker avant de confisquer un Mouton Cadet entier à lui tout seul. Les convives musulmans se contentèrent de sodas.

On servit une soupe où nageaient des tranches de carottes, de choux, de poivron et des morceaux de boyaux, qu’ils accompagnèrent de pain. A peine eurent-ils fini que les serveuses déposèrent dans chaque plat, une pintade entière et des frites. Le restaurant s’anima un peu plus d’éclats de voix et de rires tonitruants. On plaisantait. on riait. La bière avait succédé au vin. Des mains se baladèrent sur les poitrines et les derrières des serveuses qui, sans s’offusquer, semblaient en redemander. Ceux qui finirent leur plat de frites et de pintade se virent servis un pigeon rôti accompagné du petit piment rouge moulu finement pour agrémenter.

Il allait être quinze heures. El-Hadji Idriss se retira. Il avait à recevoir chez lui. Il leur demanda de ne pas lésiner sur leur soif, de ne pas tenir compte de la note, de ne faire que fêter. Les convives musulmans se retirèrent avec lui et il n’en resta que six à boire et à continuer de manger. Ils réclamèrent la musique pour danser et on transporta une enceinte jusqu’au restaurant. Le cadre ne s’y prêtait vraiment pas. Ils exigèrent que l’hôtel ouvrît sa boite. Le directeur présenta les conditions d’ouverture au montant exorbitant. Ils le rabrouèrent et continuèrent par danser au restaurant. Certains invitèrent par téléphone des jeunes filles, leur maîtresse assurément. Les filles invitèrent leurs copines. Le restaurant se remplit finalement de dix-huit personnes, six hommes et douze filles. Mat voulut inviter Ida mais se souvint qu’elle se trouvait à Chairville. Il l’appela. Son téléphone n’était pas connecté. Il essaya une deuxième fois. Sans succès. Il alla s’asseoir un verre à la main et regarda les autres se trémousser aux différents rythmes qui se succédaient.

Son téléphone sonna. Karim. Il quitta le restaurant et s’éloigna du bruit avant de répondre enthousiaste.

– Que la paix d’Allah soit sur toi et toute ta famille, mon ami !

– Amen, répondit Karim. Il ne lui laissa pas le temps de placer un mot et enchaîna. Je n’ai pas une bonne nouvelle pour toi. Ta copine…

– Tu la surprises avec un autre homme ?

– Non, ce n’est pas ça !

– Alors c’est toi-même ? Elle te plaît ma copine ? Je savais que vous de Chairville vous n’avez aucun scrupule à dévoyer les copines de vos meilleurs amis.

– Tu peux te calmer un moment et m’écouter, Mat ?

– Me calmer ? Tu veux que je me calme ? Après tout ce que tu me fais ?

Il raccrocha. Karim relança l’appel. Mat laissa sonner jusqu’à la fin. Quelque temps après il reçut un texto de Karim, hésita mais finit par le lire : « Ce n’est pas ce que tu penses. Ce matin ta copine et son père ont eu un accident. Si tu veux la voir une dernière fois, arrive avant 16 heures. »

Le portable lui échappa des mains et s’écrasa sur le plancher carrelé du restaurant, sous les pas des danseurs. Une semelle qui traîna par là, brisa l’écran avant qu’un talon aiguille ne le perce. Il le récupéra fébrilement. Le message tambourinait dans sa tête dissipant l’alcool qu’il avait bu. Il demanda un portable, remplaça le kit et relut plusieurs fois le message. Il rejeta l’évidence de la dernière phrase : « Si tu veux la voir une dernière fois, arrive avant 16 heures ». Il appela Karim. Celui-ci lui dit qu’ils se préparaient pour le cimetière et qu’en se dépêchant, Mat arriverait à temps. Les rites funéraires musulmans ne traînent pas. Karim savait seulement qu’ils ont été écrasés par un camion-remorque dans la voiture de son père. Toute la famille aurait péri : les parents et les enfants, Ida y compris. Avant de raccrocher, il lui dit : j’arrive.

Il retourna le portable au propriétaire, jeta le kit dans la poche intérieure de sa veste et quitta penaud le restaurant, sans rien dire à personne. Dehors, il monta dans sa voiture et, maudissant la cruauté du sort, partit pour Chairville.

******

*****

***

*

Blandine, bouleversée, se précipita, pleine d’appréhension, au centre hospitalier universitaire de Monkeyhills. Le coup de fil anonyme qu’elle reçut quelques minutes plus tôt, s’était assuré qu’il s’agissait bien de madame Hombaley Mat avant de lui enjoindre poliment d’arriver au centre hospitalier, toute affaire cessante. Un infirmier l’accueillit et la conduisit dans une salle privée, la même où quelques semaines plus tôt, on hospitalisa Baymate. Il ouvrit la porte, s’approcha du lit et tira le drap blanc qui recouvrait un corps et s’écarta pour la laisser entrer.

Dans le lit, était couché un homme. Le visage tuméfié le rendait méconnaissable. Cependant, Blandine reconnut son homme : il portait encore le costume qu’il mit la veille, la cravate bleu pétrole sur une chemise blanche à petits carreaux rouges, jaunes, bleus et violets. A l’exception des chaussures qu’il ne portait plus, il s’agissait bien de lui, Mat, son époux. Il n’était pas rentré la veille et elle ne s’était pas alarmée. Il lui avait dit : donne-moi un peu de temps.

Elle fit deux pas vers le lit. Elle considéra le corps étendu essayant de comprendre. Elle se pencha sur lui, se demandant si un souffle de vie l’habitait encore. Blandine découvrit alors une fine coulée de sang séché du front jusqu’au menton. Du sang maculait également sa chemise au niveau de la poitrine. Elle le secoua sans obtenir un quelconque signe de vie. Elle le secoua encore plus fort, répétant son nom.

Un médecin entra. Il était suivi de l’infirmier, d’un anesthésiste et d’un brancardier. Blandine ne les remarqua pas.

– Vous êtes… ?

Elle traîna à répondre mais finit quand même par dire :

– Son épouse. Qu’est-ce qu’il a eu, docteur ? Pourquoi ne me répond-il pas ? Docteur, dites quelque chose !

– Emportez-le, dit-il aux autres puis se tournant vers elle, ajouta : venez avec moi, je vais vous expliquer.

On déplaça Mat du lit au brancard et la cabine se vida. Blandine sortit derrière eux dans le couloir et les regarda pousser le brancard portant Mat, elle ne sut vers où. Elle baissa la tête, paralysée par l’incompréhension. Elle regarda une fois encore le brancard qui disparut dans un autre couloir puis éclata de rire. Ce qui semblait un rire se transforma aussitôt en pleurs. Elle se jeta à même le carreau du couloir ; son pagne lui tomba de la hanche dévoilant un collant noir s’arrêtant à mi-hauteur des cuisses et trois rangées de perles blanches à la hanche. Effondrée contre un mur, la bouche grandement ouverte et dans des mouvements saccadés de flexion et d’extension des jambes, Blandine pleurait sans gêne. Certaines larmes finissaient dans la bouche tandis que d’autres terminaient leur cours sur sa chemisette beige. Les portes des salles d’hospitalisation s’ouvrirent et bientôt le couloir s’emplit de visages noirs, ahuris, figés dans la contemplation d’un spectacle de geignements alternés de pleurs. Indéniablement cette femme pleurait un être cher, un enfant, un mari, un cher parent. Le médecin revint l’entourer affectueusement de son bras et l’entraîna vers les bureaux. L’amour qui pleurait s’éloigna, puis le couloir se vida de ses regards hébétés.

Elle croisa sans la connaître Ida qui courait aussi aux nouvelles. Jamais elles ne sont vues. Blandine ignorait l’existence de Ida. Sans l’avoir connue, Ida savait qu’elle partageait un homme avec une femme. Mais en voyant cette femme affligée en collant, un pagne jeté sur l’épaule, pleurant d’énormes larmes comme si ses yeux fussent fondus, cette femme qu’un médecin évidemment tentait de consoler, Ida devina qu’il s’agissait belle et bien de madame Mat. Mat lui avait dit un jour, parlant de Blandine : elle a des yeux blancs et un teint noir brillant. Elle marqua un arrêt, se retourna pour regarder la femme qui traînait le pas aux côtés du médecin.

Pourquoi le sort s’acharnait-il ainsi sur elle ? Pourquoi en moins de 24 heures, fallait-il qu’elle pleurât son père et sa jeune sœur ? Pourquoi le destin lui avait-il pris son Mat alors qu’il se rendait à son faux enterrement à elle ? En revenant de Chairville ce lundi matin, elle avait vu l’épave de la Benz encastrée dans le tronc immense d’un teck à une vingtaine de kilomètres de Monkeyhills. Son bus avait marqué un arrêt et les gens racontaient que la gendarmerie avait eu recours aux soudeurs pour sortir le corps. Elle s’était mise à pleurer et les autres passagers la trouvèrent top émotive. Une bonne dame avec une incisive en or, l’opulence tapageuse des Azias, la consola d’un « il aurait bu. Ces infidèles boivent trop, ma fille. C’est la punition divine. » Ida posa sur elle un regard assassin. La bonne dame se tassa sur son siège.

******

*******

*****

**

Revenu à Chairville pour l’Aïd-el-kébir, son père ne pouvait manquer de respect au commissaire en ne se rendant pas à son invitation. Ida se devait d’être en vie grâce au feuilleton brésilien que la chaîne première passait. Elle avait préféré le feuilleton à l’invitation et son père s’y rendait avec sa jeune sœur, Kadira, qui venait d’avoir le baccalauréat, lorsqu’ils furent écrasés par un camion-remorque lourdement chargé et dont le système de freinage avait foiré.

Son téléphone n’avait alors cessé de sonner; on voulait s’assurer qu’elle était bien vivante ou bien morte. Quelle indécence tout de même ! Comment aurait-elle pu répondre si elle avait été tuée dans l’accident ? Elle ne répondait à personne. Semant davantage de troubles. Sauf bien entendu à Bernice qui lui annonça l’accident de Mat. Toute la ville en parlait d’effroi. Aussi, dès que sa cour se fut vidée ce matin, elle quitta Chairville et radina au CHU de Monkeyhills.

Elle regarda encore Blandine et le médecin prendre un autre couloir. Elle se mit à pleurer moins ostensiblement et, en se caressant le ventre, leur emboita le pas. Elle courut presque après eux. Aura-t-elle la force de lui dire, à cette femme, qu’elle portait un enfant de Mat ? Qu’il était parti sans le savoir ?

Mat la reconnut tout de suite et fut désarçonné par le spectacle qu’il découvrit : recroquevillée entre le pot des waters et le mur, la tête sur les genoux, les deux bras voilant son visage, Ida pleurait chaudement. Il resta interdit un moment et lorsqu’il se retourna vers Bernice chercher quelque explication, celle-ci avait disparu, sur la pointe des pieds. Il sentit la colère l’envahir. Ainsi, Bernice l’avait entraîné dans un traquenard. Elles avaient convenu d’un piège à sexe. Le scénario se déroula perfidement dans son esprit : Ida aurait surgi de sa cachette. Cruel ! Qu’auraient-elles fait ? L’humilier ? Le violenter ? Les aurait-elle rejoints pour une partouze ? Très peu !

Mat la laissa à ses pleurs et retourna s’asseoir sur le lit, pensif. Il resta ainsi partagé entre s’en aller et rester. Les raisons d’une si sordide mise en scène le turlupinaient. Toutefois, il ne possédait pas la lucidité indispensable à l’analyse. Malgré l’évidence qu’elles l’avaient éprouvé, il continua de penser que le mobile se trouvait ailleurs.

Les sanglots peu à peu se turent. Au bout de quelques minutes Ida sortit de la douche. Elle fixait sous la lumière blanche silencieuse.

– Pourquoi, demanda-t-il ?

– Je suis à toi.

– Tu n’es pas un trophée que je dois remporter. M’aimer n’est pas récompenser quelque mérite ou quelque vertu.

– Désolée, dit-elle.

– Ne sois pas désolée.

Elle vint s’étendre et s’endormit aussitôt. Il la regardait endormie, le souffle régulier, couchée en chien de fusil et toutes les questions continuaient de le bousculer. Il quitta la chambre sans faire du bruit.

Chez lui, il retrouva Blandine son épouse, au salon, les yeux scotchés à un film arabe. Il aperçut des cavaliers enturbannés avec de longues épées et des poignards recourbés se poursuivre entre monts et vallées. Il était une heure et vingt minutes. Elle se contenta de le détailler du regard sans broncher. Mat savait qu’une insidieuse inquiétude la grignotait, mais que stoïque ou calculatrice, elle ne lui dira rien, ne posera aucune question. Au réveil, elle le regardera de ses yeux blancs, inexpressive. Il prit une douche et alla se coucher avec le sentiment que quelque chose de neuf et de beau venait d’entrer dans sa vie. Une aurore, une belle aurore dissipait les épaisses couches de chagrin qui le minaient et son cœur émoustillé se préparait à s’abreuver de nectar et se régaler de monts d’ambroisie.

Les jours et les mois qui suivirent, ils s’aimèrent sans retenue, les chairs hissées, ainsi les voiles d’un navire, aux grands vents des plaisirs. Les weekends, ils faisaient des virées vers les villes voisines. Parfois ils y restaient dormir tout le weekend et lui ne rentrait que lundi matin, se changeait puis allait à son collège.

Il arrivait chez lui comme un étranger puis repartait aussitôt. Bien qu’il survînt aux services essentiels de la maison, sa présence commença à manquer aux enfants. Son fils aîné, en deuxième secondaire, lui demanda un matin ce qu’il restait faire dehors toutes les nuits. La question le bouleversa. Il promit qu’il lui répondrait une autre fois. Ce soir il rentra plus tôt, à minuit. Blandine le réveilla à 4 heures. Elle lui parla des notes de plus en plus minables des enfants à l’école. S’il pouvait avoir la décence de rentrer tôt les soirs, il les aiderait dans leurs exercices. Tous les hommes sortent. Je ne peux pas t’interdire de sortir. Pense au moins à ta famille. Nous existons aussi. Il ne la rabroua pas comme certaines fois où elle le réveillait à cette heure pour des mises au point sérieuses. Il répondit paisiblement qu’il traversait des zones de turbulences et qu’il en sera sorti très bientôt. Il lui demanda de prendre patience. Elle lui rappela pour clore le sujet qu’elle est femme et qu’il ne soit pas surpris en rentrant de ses turbulences, de ne pas la voir dans son lit. Pourvu que ton bientôt ne soit pas celui de Jésus-Christ.

Les jours suivants, il rentra vers 18 heures. Il aidait les enfants pour leurs devoirs de maison. Dès qu’ils allaient s’endormir, il leur souhaitait bonne nuit puis courait rejoindre Ida. Il prenait soin alors de renter avant leur réveil. Il ignorait que toutes les nuits, pendant qu’il chantait l’hymne à la chair avec Ida, Blandine pleurait seule dans leur lit. Elle ne se plaignit à personne. Elle buvait seule sa calice d’infortune jusqu’à la lie.

Il rentra un matin vers 5 heures et ne la trouva pas. Il alla réveiller l’aîné fulminant de rage. Le regard hébété du petit l’énerva davantage. Il appela Blandine sur son portable. Elle ne décrocha pas. Il reprit. En vain. La cinquième fois, elle s’excusa. Elle n’avait pas pris avec elle le téléphone en se rendant à la pharmacie. La nuit, Baymate leur puînée de deux ans, a eu une fièvre et elle l’a conduite à l’hôpital. Il s’effondra dans un fauteuil groggy. Il évita de penser que son enfant pouvait mourir la nuit pendant que lui farfouillait dans les chairs d’une fille. Il prépara les enfants et les conduisit à leur école respective avant de se rendre au centre hospitalier universitaire de Monkeyhills. Il esquiva le regard de Blandine, eut de la peine à prendre Baymate dans ses bras, qui, l’ayant vu, s’anima d’un « papa ! Papa ! Papa ! ». Ses yeux se mouillèrent de larmes. Sa gorge se noua et il pleura. Blandine le laissa s’essorer de ses larmes, heureuse qu’il comprenne et espérant qu’il quitte rapidement sa zone de turbulence.

La maladie de Baymate parut l’ébranler profondément. Il descendit de son nuage mais ne quitta pas sa zone de turbulence. Il rentrait tous les soirs et restait dormir. Les notes des enfants s’améliorèrent considérablement. Le visage de Blandine s’épanouit d’une tranquillité. Toutefois, il lui arrivait certaines nuits de sortir sur la pointe des pieds, simplement habillé comme pour faire cent pas dans le quartier mais de se rendre chez Ida sur un taxi-moto. La jalousie l’inspirait et il imaginait des scenarii impossibles où il voyait Ida soumise à la brutalité d’un goujat dans le lit qu’il lui a offert. Il s’irritait. Il ignorait ce qu’il ferait s’il la surprenait à le tromper. Non, Ida ne pouvait pas lui faire ça. Bien qu’il se rendît chez elle dans cette expectative, il redoutait d’y trouver un homme.

Ida tolérait qu’il reste dormir chez lui. Cependant, elle obtint qu’il lui accordât trois nuits sur les sept que compte une semaine. Il lui consacra les vendredis, les samedis et les dimanches. Blandine ne s’alarma pas. Un jour que tous les deux suivaient un feuilleton brésilien à la télévision, où, dans une séquence, un homme annonça à son épouse qu’il ne l’aimait plus, qu’il la quittait pour une autre, pour Angelica, Blandine lui demanda à brûle-pourpoint le nom de cette fille chez qui il passait les nuits. Confus, il demeura sans voix. Blandine insista : qu’est-ce qu’elle avait de spécial ? C’est une blanche ?

– Il ne s’agit pas d’une fille, ce n’est pas ce que tu crois, bégaya-t-il, la gorge nouée.

– Alors c’est un jeune homme ? Serais-tu devenu bisexuel ?

– Qu’est-ce que tu vas chercher ?

– J’invente si tu me caches tes activités nocturnes.

– Laisse tomber. Donne-moi un peu de temps, c’est tout.

– Un peu de temps, pourquoi ?

– J’ai dit laisse tomber.

– Pourquoi ne me quittes-tu pas pour elle ? Tu n’as pas le courage de me le dire, n’est-ce pas ? J’irai de mon côté faire ma vie avec un autre homme. Je suis encore désirable.

Il éluda la question et sortit.

Mat prit un congé de trois semaines. Ida en vacance, n’avait pas rejoint ses parents à Bédila. Il déposait les enfants à leur école et passait les matinées et les après-midi chez elle. On le vit plus souvent à table au déjeuner et au dîner. Les trois semaines s’écoulèrent et il dut reprendre à regret son service.

La fête de l’Aïd-el-kébir arrivait dans une semaine. Ida partit la veille de la fête rejoindre ses parents revenus à Chairville, leur land natal. Tous les ans, cette fête rassemblait toute la famille. Ida sera rentrée dans trois jours, au lendemain de la fête.

L’Aïd-el-kébir se célébrait un dimanche. Il se rendit dans l’après-midi à l’hôtel Sheraton où un ami El-Hadji l’a invité. Blandine et les enfants le regardèrent partir, les enfants fiers d’avoir un père élégant, l’épouse encore ravie des sensations de la nuit enflammée du samedi, sensations qu’elle n’avait plus connues depuis plusieurs années.

Un phénomène que j’observe depuis longtemps dans mon pays, dans les villes où j’ai vécu: (Sokodé, Lomé, Tchamba, Sotouboua, Kara, Atakpamé…), est le mystère des carrefours. Il est curieux de retrouver à des carrefours des œufs cassés ou entiers, des marmites remplies de feuilles, des bizarreries qui surprennent.

Un phénomène que j’observe depuis longtemps dans mon pays, dans les villes où j’ai vécu: (Sokodé, Lomé, Tchamba, Sotouboua, Kara, Atakpamé…), est le mystère des carrefours. Il est curieux de retrouver à des carrefours des œufs cassés ou entiers, des marmites remplies de feuilles, des bizarreries qui surprennent.

Que symbolisent les carrefours dans ces croyances obscures?

Samedi 29 novembre, à deux carrefours, je n’ai pas hésité à daguerréotyper ces curieux objets qu’on dépose aux carrefours. Pour quelles fins ? A quel moment déposent-ils ces objets mystérieux ? On ne les retrouve qu’au petit matin.

La foi sauve, dit-on : pourvu que le crédit que les auteurs accordent à leurs actes les sauve ou leur apporte la solution à leur quête.

Mais la question essentielle reste le regard que la municipalité jette sur ces pratiques magiques. Il est évident que ces objets souillent surprennent aux carrefours et polluent l’environnement. Les autorités municipales interdiront-elles un jour ces pratiques ?

Question pour tout l’or de Fort-Knox.

Autres images:

Il y a bien longtemps, je me suis promis de parler de ce pont, le pont sur la rivière Kara, le nom de la ville où je vis depuis 2002. Je ne connais pas sa longueur, mais debout sur le parapet, j’ai un vertige de la profondeur. L’idée que je peux me retrouver sur les rocs qui tapissent le lit de cette rivière me paralyse les jambes.

Il y a bien longtemps, je me suis promis de parler de ce pont, le pont sur la rivière Kara, le nom de la ville où je vis depuis 2002. Je ne connais pas sa longueur, mais debout sur le parapet, j’ai un vertige de la profondeur. L’idée que je peux me retrouver sur les rocs qui tapissent le lit de cette rivière me paralyse les jambes.

Cette rivière est un poumon de l’économie de la région. Certaines femmes font des plongées dangereuses à la recherche du sable qu’elles revendent pour les travaux de construction. Mais la plus importante activité reste le maraîchage. De braves et nombreux maraîchers travaillent sur les berges de la rivière et fournissent toute la ville en laitues, choux, aubergines, concombre, tomate, oignon, corète, amarante, carottes… Ils ravitaillent même Lomé.

Ce pont relie le quartier Kara-Sud avec sa gare-routière, l’Université, la gendarmerie, la direction régionale des douanes, la station de la CEB, quelques services et les habitations. Il y a un autre pont, colonial celui-là, mais plus vétuste. Il est réservé aux riverains. Mais si ce pont-ci prenait le malin plaisir de s’effondrer comme celui d’Amakpapé, le Togo serait divisé en deux. On ne pourra rejoindre Lomé qu’en passant par Kétao, Djougou au Bénin et par rallier Cotonou. Pour aller même à Sokodé, on ne pourra même pas passer par Bassar car la route de Bassar est située après ce pont. Il faudrait repasser par le Bénin, rallier Tchamba à partir de Bassila au Bénin et redescendre à Sokodé.

L’absence d’un pont vers l’amont de cette rivière (vers les quartiers Tomdè, Lassa) oblige que, pour aller à l’Université par exemple, les étudiants de ces quartiers rejoignent la nationale numéro 1 d’abord. Or un pont sur cette rivière dans ces quartiers désengorgerait la circulation des véhicules en provenance de Kétao, Pagouda, Bénin… La même difficulté se présenté également vers l’aval avec les quartiers de Dongoyo, Adabawéré, Agamadè… Là aussi les habitants sont obligés de venir au rond-point de la station Shell, avant d’aller vers le sud ou le nord. Or un pont là, ouvrirait ces quartiers sur la route de Bassar. Ces ponts seraient-ils en projets ? Vivement que oui. C’est vrai qu’un pont sur cette rivière, c’est pas le prix d’un scooter.

Cette rivière porte son mystère : certaines noyades sont inexpliquées ; parfois la quantité d’eau dans laquelle périssent les victimes ne peut pas tuer un mouton. Et pourtant !

Néanmoins, du parapet de ce pont, la vue, de l’aval ou de l’amont, est magnifique. Ce ravissement vaut le détour de la rivière. Prudence toutefois.

En rentrant chez lui cette nuit, il réfléchit, revivant toute la soirée sans parvenir à situer l’origine du malaise. Etait-il assez idiot pour ne pas le savoir ? Assez insensible pour n’avoir pas vu le désastre arriver sur son char de sensualité ?

Une fois rentré, il lui envoya un texto : « Suis bien arrivé, Ida. Sorry for what happens tonight. I’m very confused and I feel so bad. I hope you could forgive me. Have a sweet night, I love you so much ».

Il n’obtint aucune réponse et eut du mal à s’endormir.

Lundi, ils échangèrent juste un bonjour au téléphone. Elle refusa de le voir.

Mardi, elle resta inaccessible.

Mercredi, elle resta inaccessible.

Là, il n’en put plus. Ils avaient convenu qu’il l’appellerait avant de se rendre chez elle. A présent qu’elle était injoignable ?

En quittant le bureau autour de vingt-et-une heure ce mercredi soir, il brava la convention et se rendit directement chez elle. Il heurta timidement à la porte. Elle vint ouvrir et fut surprise de le voir là. Son visage qui semblait tantôt joyeux devint inexpressif. Elle lui demanda d’attendre un moment dehors, elle balayait. Il répondit que cela ne le gênait pas. Elle tira le rideau et il y entra. Elle dégagea quelques livres sur une chaise et il s’y assit petitement d’une fesse. Elle finit de balayer, prit une douche, se voila, dit sa prière silencieusement sur un tapis, et se mit à table pour étudier, le voile toujours sur la tête. Elle se comportait comme s’il n’avait pas existé dans cet espace de trois mètres sur cinq, un garage transformé en chambre à coucher. Que ne feraient les propriétaires pour gagner de l’argent. L’ouverture de l’université quelques années plus tôt dans cette ville avait fait exploser le marché du logement.

Il lui demanda si son portable avait une panne. Elle répondit que non. Comment se fait-il qu’elle était injoignable ? Elle avait changé de numéro. Pour un temps. Pourquoi ne le lui avoir pas dit ?

– J’ignorais que je vous dois des comptes.

– Vous ? Depuis quand suis-je redevenu « vous » ?

Elle ne répondit pas.

– Pourquoi cet éloignement soudain ? Je peux avoir cet autre numéro ?

– Pourquoi pas ?

Elle s’assit convenablement à sa table et se mit à lire.

– On peut discuter un moment ?

– Vous voyez, monsieur, si vous comptez me dire des choses qui vont me bouleverser, je vous prie de vous en aller et de me laisser apprendre.

– Ecoute au moins ce que je veux dire.

– Il serait sage pour vous de partir de cette chambre, et sur le champ.

– Vous m’expulsez alors ?

– Soit, dites ce que vous avez à dire et foutez le camp.

– Madame, je vous remercie. Et bonne nuit.

Il se leva, n’eut pas le courage de secouer honteusement la poussière de ses fesses et s’en alla sans avoir obtenu le nouveau numéro. Lorsqu’il démarra sa voiture en trombe sans savoir où il allait, il était furieux contre lui-même sans toutefois réaliser ce qui lui arrivait. Il fulminait de désespoir. Il ne pouvait concevoir que cette idylle si douce, née d’une tornade de volupté, prit fin, ainsi l’eau usée d’une ménagère versée sur du sable.

IV

Lorsqu’il revint à Monkeyhills, il se rendit directement au jardin public comme à un pèlerinage et s’assit à l’endroit où tous les deux s’assirent quelques jours plus tôt. Il ferma les yeux et il sembla distinguer sa présence tout près. Il les rouvrit et ne vit personne. Il se leva et fit quelques pas. S’arrêta devant la bande de gazon envahie par les herbes sauvages où, en la tenant par la taille, il l’initiait à l’écoute du silence et du souffle des herbes. L’endroit était encore empli de sa présence, de ses rires et de ses tournoiements. En se disant qu’un soir, un autre rêveur l’amènera ici, et qu’à lui, elle racontera dans sa version à elle, cette soirée où elle lui dit être vraiment heureuse à ses côtés, la rage le fit tressaillir. Il voulut fuir de cet endroit, cependant il la sentait si présente, malgré son absence physique. C’était cela le paradoxe des chagrins d’amour : s’éloigner le plus près possible de l’être qui chagrine, soupirant continuellement qu’il restât si loin.

« Plaisir d’amour ne dure qu’un moment

Chagrin d’amour dure toute la vie », dit la chanson. La taille du chagrin est fonction de ces plaisirs.

Son chagrin à lui, durera combien de vies ?

Rentré chez lui, il griffonna quelques mots dans un bloc-notes qu’il traînait partout avec lui :

J’ai le cerveau sous l’emprise de mes sens, forcément, il reste encore sous l’emprise de ton corps. Ida, si tu jouais à m’embrasser, je m’abandonnais à t’aimer entier. Si tu feignais te sentir heureuse auprès de moi, je vivais moi des moments magiques.

« Les hommes mariés ne te conviennent pas ? Je ne polémique pas sur les non-dits moraux et culturels. Mais il est criminel de jouer avec les sentiments des autres. Nous portons tous nos cercueils dans nos cœurs. »

V

Trois semaines plus tard, des semaines d’intense chagrin et d’humeur rageuse, Bernice chercha à le rencontrer. Il la retrouva vers vingt heures au Nirvana Hotel. Elle l’attendait, assise à la table où il s’assit, lui, un mois plus tôt, en compagnie d’Ida. Lorsqu’elle le vit, Bernice se leva, vint au-devant de lui. Elle se hissa sur la pointe des pieds et lui colla sur la joue, une bise de ses fines lèvres. Bernice était plus courte, plus fluette qu’Ida, avec un regard qui cachait à peine sa charge de sensualité. Toutes les fois qu’il l’a surprise à le regarder, son regard diffusait cette sensualité torride, débordante et attractive. Il fallait faire violence sur soi pour échapper à l’ensorcèlement de ce regard. Elle lui dit, le tirant après elle, qu’ils discuteraient mieux ailleurs. Elle quitta le restaurant, curieusement vide à cette heure, et se dirigea vers les bâtiments des dortoirs. Elle ouvrit la porte d’une chambre et l’y entraîna. Il hésita sur le pas de la porte mais finit par y entrer. La chambre était simplement meublée : un vaste lit bas, un bureau dérisoire, un poste téléviseur. Il resta debout un moment, indécis, se demandant ce qu’elle lui voulait. Elle s’assit sur l’unique chaise de bureau et lui indiqua le lit. Dès qu’il s’assit, elle rompit le silence.

– Je t’intrigue, n’est-ce pas ? Tu te demandes ce que je te cherche. Je vais droit au but : Ida m’a tout raconté. Vous n’êtes plus ensemble. Elle t’a envoyé paître, n’est-ce pas ?

Il ne dit rien. Il la fixait juste des yeux. Il se souvint de ce soir où Ida lui dit que Bernice sortirait volontiers avec lui, si elle, Ida, se refusait à lui. Ainsi, elle avait attendu tranquillement son tour. Dès à présent que le feu de l’idylle entre Ida et lui a expiré, elle pouvait surgir de sa coulisse et jouer sa partition.

Elle se leva et vint s’asseoir sur le lit, tout près de lui. Il ne frémit même pas malgré sensation agréable au contact de ce petit corps.

– Je l’avais prévenue, mais elle ne m’a pas prise au sérieux. Moi, je suis entièrement disponible. Je ne te ferai pas morfler. Prends-moi quand tu veux, comme tu veux. Je suis ton objet. D’ailleurs, elle sait qu’en ce moment, je suis ici avec toi.

– Qu’est-ce qu’elle a dit ?

– Elle s’en fout. Tu ne l’intéresses plus.

Un silence déculpabilisé s’installa entre eux. Ils étaient là. Se regardaient, communiquant leur désir de se tomber dans les bras, de se dévêtir et de se posséder dans un galop des sens.

Comme il ne réagissait pas, elle se leva et s’assit sur ses cuisses à califourchon. Sa courte robe de tissu imprimé remonta jusqu’à la naissance des cuisses. Elle fit descendre le zip de sa robe, secoua les épaules et en fit tomber les bretelles. Des minuscules seins fermes jaillirent sous le regard médusé de Mat.

Dès cet instant, Mat n’eut aucune autre envie que de la prendre, là, violement. Il ne sentit aucune frontière morale, aucune réprobation. Elle s’offrait à lui. Il la prendrait. Il se vengerait ainsi des frustrations vécues avec Ida. Il se vengerait de la fille du colonel qui a eu la lumineuse inspiration de se faire engrosser dans un lit d’hôpital, de toutes ces filles qui l’ont éconduit. Il vengerait tous les hommes du mépris et de l’insolence des femmes qui croient qu’avec leur sexe, les curés peuvent se parjurer. Pourquoi d’ailleurs refuserait-il une offre pareille ? Coucher avec Bernice, la meilleure copine et confidente d’Ida, ne se posa plus à lui en bien ou en mal. Du reste, elles n’étaient que copines et pas sœurs. Le fussent-elles qu’il s’encombrerait de moral ? Sa raison s’embrouillait, s’embrumait de volupté.

– Je ne te plais pas, demanda-t-elle boudeuse ?

– Arrête, s’il te plaît !

– Que se passe-t-il, se plaignit-elle ?

– Tu ne peux pas comprendre.

– Qu’est-ce que je ne peux pas comprendre ?

Elle sanglotait à attendrir n’importe quel sicaire.

– Tu vois, cette fille, elle peut me mépriser autant qu’elle veut. Je l’aurai toujours dans la peau. »

– Je dis qu’elle te déteste.

– Elle le fait juste.

– Je la maudis ! Je la maudis ! La malheureuse ! Elle t’a largué et moi, je ne peux pas sortir avec toi, quoique je t’aime. Elle détruit tous ceux qu’elle aime. La maudite ! Je ne le lui pardonnerai jamais d’avoir rendu impossible notre relation.

Mat descendit du lit et entreprit d’ouvrir la porte. Il considéra un moment Bernice secouée de sanglots, étendue sur le ventre, le petit corps de fillette à peine pubère.

Il se surprit à penser au supplice de Tantale : voir sans toucher, désirer sans posséder.

– Je souhaiterais que tu me comprennes : je ne peux pas faire ça. J’ai pour elle des sentiments si purs, si ardents que je ne m’autoriserai leur trahison. Je succombe à son charme même en son absence et malgré son mépris. Absente, elle continue de me regarder. Je voudrais garder intact, le regard de son absence. Ida exerce sur moi une telle fascination, un tel envoûtement qu’honorer mon épouse, me paraît la trahir. Tu n’as pas idée des efforts que je fais pour te résister. Je suis désolé. Je dois partir. Je te souhaite de passée une douce nuit.

Il ouvrit la porte. Il lui sembla distinguer des sanglots de l’autre côté du mur. Mais les larmoiements se firent plus insistants et rapprochés. En y prêtant plus attention, il devint presque certain que les sanglots provenaient de la douche. Il considéra Bernice interrogateur. Elle haussa les épaules amusée. Les sanglots continuèrent de plus belle. Son regard allait de Bernice à la porte close de la salle de bain. Bernice enjouée, riait. Curieuse métamorphose : passer des sanglots au rire ! Un éclair traversa son esprit et il se précipita vers la porte qu’il ouvrit.