« J’aime le chant des oiseaux » – œuvres antimilitaristes

Avec un mauvais jeu de mots, disons que les œuvres antimilitaristes sont légions, tant les désœuvrés de notre espèce croient devoir multiplier les guerres et autres conflits armés pour savoir qui sera le plus riche. En voici quelques-unes. Danse, BD, cinéma, musique. N’hésitez pas à m’en faire découvrir d’autres en commentaire.

La Table verte – ballet expressionniste – Kurt Jooss – Allemagne – 1932

Inspiré d’une danse macabre médiévale et des horreurs de la Première Guerre Mondiale – qui, comme on le sait, n’ont pas servi de leçon – ce ballet en huit tableaux a reçu le Prix des Archives de la Danse en 1932. Un an avant qu’Hitler devienne chancelier. Sur scène, des diplomates qui négocient la paix mais n’arrivent qu’à la guerre, des soldats, des profiteurs, des sacrifiés. Lorsqu’en 1933 les nazis lui demandent de se séparer de tous ses collaborateurs juifs, il refuse et doit quitter l’Allemagne, et ne reviendra qu’après la guerre. Donc, un artiste peut donner à voir les catastrophes à venir, et ne pas se dégonfler au moment où elles surviennent.

Voici La Table verte par le Joffrey Ballet of Chicago :

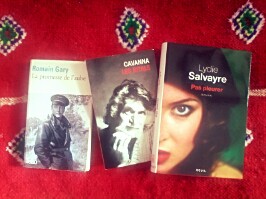

Das Kämpf – Vaughn Bodé – Etats-Unis – 1963

Edition bilingue français-anglais 2013 – Les éditions Aux Forges de Vulcain

Voici 100 cartoons réjouissants, en noir et blanc, auto-publiés en 1963 par un jeune type de 21 ans, pour donner sa vision de la guerre. Chaque vignette est accompagnée d’une légende « La guerre c’est… » décrivant une situation absurde, cruelle, drôle où sont mis en scène des soldats allemands, soviétiques, américains. Des silhouettes plutôt rondes, qui contrastent avec la gravité du propos.

Voici 100 cartoons réjouissants, en noir et blanc, auto-publiés en 1963 par un jeune type de 21 ans, pour donner sa vision de la guerre. Chaque vignette est accompagnée d’une légende « La guerre c’est… » décrivant une situation absurde, cruelle, drôle où sont mis en scène des soldats allemands, soviétiques, américains. Des silhouettes plutôt rondes, qui contrastent avec la gravité du propos.

« La guerre c’est te mettre à rire sans pouvoir t’arrêter quand tu comprends enfin pourquoi tu te bats. »

« La guerre, c’est regarder passer les fourmis, et parfois en écraser une. »

« La guerre, c’est marcher nuit et jour… Mais pas dans la bonne direction… »

Boris Vian – France

Bien connu pour ses écrits, notamment L’Écume des jours, Boris Vian avait une activité musicale assez intéressante aussi. Voilà donc trois chansons, qui en diront plus long qu’un long discours.

Les Joyeux Bouchers

La Java des bombes atomiques

Le Déserteur

Les Chinois à Paris – comédie – Jean Yann – France – 1974

Voilà ce qui arrive à un pays en guerre : démission et nullité des élites qui pensent d’abord à sauver leur peau, délation, marché noir et habiles profiteurs, collaboration, pillage économique, violences faites aux femmes, vrais résistants et ceux qui savent retourner leur veste au bon moment. Ça ressemble beaucoup à la France de Pétain, mais il est bien probable que ça ressemble aussi à d’autres « zones de conflit ». Film drôle, absurdité réjouissante, pour nous montrer de quoi nous sommes capables. Il n’y a pas de sang, mais il y a « tout le reste ».

Grands classiques : Renaud et Maxime Leforestier

Renaud – Le Déserteur

Vous aurez noté la parenté avec Boris Vian.

Maxime Le Forestier – Parachutiste

Regardez comme nous sommes jolis et contents!

Regardez comme nous sommes jolis et contents!

« Toi qui entre ici, abandonne toute espérance » – Dante Alighieri, Inferno

« Toi qui entre ici, abandonne toute espérance » – Dante Alighieri, Inferno Cet enthousiasme déplaisait à mon père, mais je ne savais pas trop pourquoi.

Cet enthousiasme déplaisait à mon père, mais je ne savais pas trop pourquoi.

ns l’Armée de l’Air pendant la Seconde Guerre Mondiale, Romain Gary a été diplomate en plus d’être un grand romancier, et s’offrit même le luxe de recevoir deux prix Goncourt, dont un sous le pseudonyme d’Emile Ajar, en 1975, pour La Vie devant soi.

ns l’Armée de l’Air pendant la Seconde Guerre Mondiale, Romain Gary a été diplomate en plus d’être un grand romancier, et s’offrit même le luxe de recevoir deux prix Goncourt, dont un sous le pseudonyme d’Emile Ajar, en 1975, pour La Vie devant soi.