Cameroun : Les conséquences du déclin de l’engagement citoyen

Le Cameroun souffre cruellement d’une crise de la citoyenneté. Nos villes font chaque jour les frais d’un sabordage, d’une irresponsabilité criarde de ses populations du fait de son désintérêt qu’elles ont de sa préservation, de sa protection. Ce désengagement finit par être considéré comme une désinvolture qui devient à son tour assimilable à un vandalisme tout court.

Le Cameroun souffre cruellement d’une crise de la citoyenneté. Nos villes font chaque jour les frais d’un sabordage, d’une irresponsabilité criarde de ses populations du fait de son désintérêt qu’elles ont de sa préservation, de sa protection. Ce désengagement finit par être considéré comme une désinvolture qui devient à son tour assimilable à un vandalisme tout court.

Un homme bien fringué et surpris en train de jeter les peaux de banane dans la rue ou de pisser dans la broussaille sont des images banalisées et considérées désormais comme naturelle. Inutile de préciser que cet homme sort d’une maison où se trouvent une poubelle et des toilettes. Il préfère se soulager dans l’environnement puisque c’est devenu naturel de faire pipi à-tout-vent, de jeter la saleté à même le sol en présence d’un bac à ordures, de brûler vif un homme juste pour soupçon de vol, de donner un billet de banque à un agent de police pour défaut de pièces, de saborder les espaces publics comme l’éclairage et les jardins public, etc.

La population jeune, à tort ou à raison, est ici la plus concernée dans cette histoire de vandalisme qui lui est attribuée. La jeunesse, constituée à plus de 75% de la population camerounaise de moins de 30 ans, est indexée par la société pour sa désinvolture caractérisée de la chose publique. C’est elle la plus concernée puisqu’elle est la couche de la population la plus désœuvrée, la plus clochardisée et la plus malfamée. Exactement comme le fait souvent la France quand elle veut trouver un bouc émissaire sur ses maux en doigtant les banlieusards. Je m’interroge juste pour cette jeunesse un peu hagarde ; pour cette jeunesse à qui l’on fonde tout espoir et qui à leur tour ne montre aucun signe pour nous donner des raisons d’espérer. Je vais, dans ce billet, me limiter juste à trois exemples de faits pour vous montrer comment, malgré le vers qui est dans le fruit, il faut toujours se garder de jeter le bébé avec l’eau du bain.

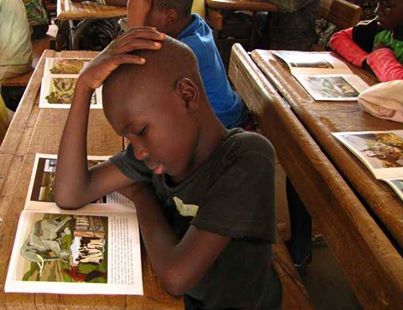

Une école qui ne rassure plus les enfants

Pulchérie Menegueu est cette camerounaise qui s’active, comme beaucoup de ses compatriote, à la formation des jeunes enfants. Cette activité d’institutrice-formatrice lui donne la possibilité de côtoyer la fine couche de cette catégorie de personnes qui représente l’avenir d’une nation. Au cours d’une curieusement conversation engagée avec une fillette de la classe du CE2 ne sachant ni lire, ni écrire, il en ressort ceci :

– Que veux-tu devenir quand tu seras grande ?

– Rien.

– Comment ? Tu ne veux pas devenir institutrice, ou médecin ?

– Non.

– Mais, que feras-tu donc, une fois grande ?

– Je ne sais pas.

Il devient évident qu’une enfant ayant atteint le niveau du Cours élémentaire, doit avoir environ 7 à 9 ans et par conséquent doit au moins savoir lire et écrire ne serait-ce que son nom. Cette enfant est-elle responsable de ce qui lui arrive ? Bien sûr que oui, elle en est responsable. Puisque lorsqu’elle sera grande et qu’elle sera confronté aux vicissitudes de la vie, la société lui reprochera toujours d’avoir négligé ou fui l’école pour se lancer dans la débauche. Les arguments de ce genre sont facilement entendus de nos jours de la bouche de ceux qui pensent que la jeunesse ne doit s’en prendre qu’à elle-même. Nous sommes dans une société où l’anormalité devient la norme, où la corruption devient un système de gouvernance, où la course effrénée à l’abondance matérielle est un signe de bien-être absolu, bref une société où la vertu a foutu le camp. Dans un contexte comme celui-là, comment alors réveiller l’imagination de ces jeunes qui manquent de tout et ne rêvent qu’au jour où ils pourront se coucher avec le ventre plein ?

Comment peut-on être au CE2 sans savoir ni lire, ni écrire ?

Bonne question. Ici se trouve résumer toute la peine et la douleur qui me suffoquent chaque fois que je pense à mon pays. Ici est décrit avec une truculente simplicité, le mal camerounais. Au Cameroun, le rêve est puni par la peine de prison pour les adultes, sinon par l’assassinat pour les enfants. Voilà pourquoi en 2015, une petite fille du CE2 à Yaoundé, préfère ne rien rêver, et en conséquence ne sait ni lire ni écrire. Comme la plupart des enfants de ce pays, elle est réaliste, très réaliste même, sinon elle va mourir.

Bonne question. Ici se trouve résumer toute la peine et la douleur qui me suffoquent chaque fois que je pense à mon pays. Ici est décrit avec une truculente simplicité, le mal camerounais. Au Cameroun, le rêve est puni par la peine de prison pour les adultes, sinon par l’assassinat pour les enfants. Voilà pourquoi en 2015, une petite fille du CE2 à Yaoundé, préfère ne rien rêver, et en conséquence ne sait ni lire ni écrire. Comme la plupart des enfants de ce pays, elle est réaliste, très réaliste même, sinon elle va mourir.

Nous sommes en 2015 et voici par exemple une école maternelle à Yaoundé et située plus précisément à Ekié où fréquentent les enfants âgés entre 4 et 5 ans. Madame le maire d’Ekié à Yaoundé IV a envoyé cependant 20 millions de Fcfa à l’Extrême-Nord pour dit-on encourager le chef de l’Etat dans sa lutte brave et courageuse contre Boko Haram. Au sommet, pendant ce temps, le chef de l’Etat, selon le quotidien Le Messager du 20 avril dernier, dépense un milliard de Fcfa pour « un bref séjour à l’étranger » dans un luxueux hôtel genevois, on arrête tous ceux qui rêvent de devenir présidents de la république, et les met en prison. « Ciel de boue », disait Césaire. Dans ce pays, la petite est déjà sage de rêver de ne pas rêver ; de rêver de ne rien devenir, ce serait sans doute encore mieux si elle n’apprenait ni à lire, ni à écrire.

En conclusion, savoir lire et écrire c’est mettre le régime, le système et le pouvoir politique en danger. C’est se tirer soi-même une balle dans le crâne. Donc, en 2015 c’est le résumé parfait du rêve de la grande majorité des enfants au Cameroun. Pour le voir il suffit juste de descendre dans les chaumières qui les abritent, de s’assoir à même le sol avec eux, et de bavarder, simplement bavarder. En cessant de rêver, ils ont, malgré leur âge, tout perdu, pour la plupart. Ils veulent juste manger car les repas et ne rien faire d’autre. Juste manger, boire et dormir en toute tranquillité même sans avoir travailler.

On ne force pas la citoyenneté

Douala vit, depuis presque un an au rythme des journées de propreté instituées par les sous-préfets et les maires d’arrondissement et programmées les jeudis ou les mercredis selon les arrondissements de la ville. L’insalubrité criarde de la ville et l’incivisme de la population furent les motifs majeurs de ces journées instituées pour susciter chez tout le monde cette propension à la protection et à la préservation de l’environnement immédiat. Pendant deux ou trois heures, de 7H et 10H, chaque commerçant doit venir comme d’habitude, pas pour ouvrir, mais pour faire la propreté devant son magasin et autour de son environnement. Ces journées imposées en grande pompe de publicité n’ont eu pour seul effet que de permettre aux commerçants de se donner un congé sabbatique en prolongeant leur grâce matinale. Ils débarquent juste à 10H pour ouvrir boutiques et magasins en ignorant éperdument ces mesures instituées pour la bonne cause.

Aujourd’hui, on en est à se demander quel est même le sens de ces journées de propreté ? Peut-on imposer le service civique ou la citoyenneté à un peuple qui n’a plus confiance à ses leaders politiques, à ses autorités administratives ? Peut-on imposer la conscience civique à un peuple qui n’a seulement que trois soucis : Manger, boire et dormir ? Un peuple qui évite de penser politique, de mener des actions en faveur de la bonne gestion, la bonne gouvernance de sa cité, bref de penser à son avenir, de rêver, a-t-il conscience des enjeux de sa société ? Car dans ce pays-ci, il suffit justement d’avoir des ambitions politiques et hop, vous vous retrouver en interrogatoire serré à la gendarmerie. Et ça se passe comme un jeu d’enfant.

C’est par crainte que les camerounais évitent de se mêler de la politique, donc de se mêler des affaires de la cité à tel enseigne que la désinvolture a pris le pas sur la citoyenneté, l’engagement civique et politique. C’est comme si on avait affaire à un peuple désespéré qui a fini par avouer son incapacité à se défaire de cette vermine de la tyrannie en disant : « Si votre souci c’est de rester au pouvoir, Eh bien, faites du Cameroun ce que vous voulez. Mais laissez-nous manger, boire et dormir. Juste ça ». Même les alertes des journalistes, des syndicalistes et des défenseurs des droits de l’homme sur les risques de la dérive ne font plus frémir ce peuple si hagard qu’on aurait dit fébrile, nonchalant et inerte. Ce peuple-là oublie justement que, bien que ce soit la conservation du pouvoir qui est le but de la tyrannie, la disette en est la conséquence la plus retentissante : Remember février 2008.

Idées et texte : Tchakounté Kemayou, Patrice Nganang, Bernard Takou, Samuel Ndong